El archivo personal como libro de historia. El “Prospecto” inédito de David Peña, o el íntimo desvelo de un historiador por la publicación de sus obras completas

The personal archive as a history book. The unpublished “Prospectus” of David Peña, or the intimate concern of a historian for the publication of his complete works

María Gabriela Micheletti

Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas, Nodo Instituto de Historia/

Universidad Católica Argentina

https://orcid.org/ 0000-0002-1777-1122

Resumen: En un breve “Prospecto” manuscrito, el historiador David Peña (1862-1930) alentó el anhelo de publicar sus obras completas y dejó esbozada la presunción de que el material contenido en su “archivo particular” podía ser considerado “elemento de historia”. En esta “pulsión de archivo” (Derrida, 1997), Peña se erigía como la autoridad que diseñaba cuáles de sus papeles personales ameritaban ser seleccionados y dados a conocer al público, a la vez que vislumbraba las potencialidades inherentes a las escrituras de carácter autobiográfico para los estudios de historia. A la luz de las tendencias actuales, que destacan la importancia de las “escrituras del yo” o “egodocumentos” para la historia de la historiografía (Aurell, 2006), y de la reactualización de la noción de “archivo”, este artículo considera la valoración que David Peña realizó sobre su propia producción y la utilización que hizo de la escritura autobiográfica como recurso metodológico, y discurre sobre la idea de concebir al archivo personal de un autor, como formando parte de su obra histórica. Para llevar adelante esta exploración se ha consultado el Fondo David Peña, que se encuentra preservado en la Academia Nacional de la Historia de Argentina, complementado con otras producciones del autor.

Palabras clave: Historiografía Argentina, Archivos, Escritura autobiográfica, Obra histórica

Abstract: In a brief handwritten “Prospectus”, the historian David Peña (1862-1930) encouraged the desire to publish his complete works, and he outlined the presumption that the material contained in his “particular archive” could be considered an “element of history.” In this “archive drive” (Derrida, 1997), Peña emerged as the authority that designed which of his personal papers deserved to be selected and made known to the public, at the same time, that he glimpsed the potential of autobiographical writings for history studies. Through current trends, which highlight the importance of “self-writings” or “egodocuments” for the history of historiography (Aurell, 2006), and the updating of the notion of “archive”, this article considers the assessment that David Peña made of his own production and the use he made of autobiographical writing as a methodological resource, and It thinks about the idea of conceiving an author’s personal archive as forming part of his historical work. To carry out this exploration, it has been consulted the David Peña Fund, which is preserved in the National Academy of History of Argentine, complemented by other productions of the author.

Keywords: Argentine Historiography, Archives, Aubiographical writings, Historical work

Introducción

Al redactar hacia el final de su vida una breve autobiografía para la revista El Hogar, cierta insatisfacción embargaba al historiador David Peña (1862-1930): “Poniendo en fila en el papel, uno debajo de otro, los años transcurridos desde que vinimos al mundo y anotando al lado de cada uno de ellos lo que hemos realizado, de valer. ¡Qué reducido producto al fin de cuentas! Y en mi caso, ¡cuánto déficit!”.[1]

Una necesidad cuantificadora lo llevaba a contabilizar una producción escrita que parecía, sin embargo, contradecir la anterior afirmación: “Dejo 30 obras teatrales y 5 tomos de historia y literatura, de 500 páginas cada tomo. Por todo, 8 tomos.”[2] Si se atiende a la obra édita, entre libros y opúsculos, empero, el listado se achicaba: Viaje político del Dr. Bernardo de Irigoyen al interior de la República (1885), Basta de Alberdi. Refutación al diputado Mantilla (1894), Juan Facundo Quiroga (1906), Historia de las Leyes de la Nación Argentina (1916, 2 tomos de una obra monumental prevista en treinta volúmenes, que debía abarcar la legislación sancionada entre 1810 y 1916), varias obras de teatro (Qué dirá la sociedad!, 1883; La lucha por la vida, 1885; Próspera, 1903; Dorrego, 1911; Facundo, 1912; Un loco, 1913; Liniers, 1917; Una mujer de teatro, 1921; Oscar Wilde, 1922; Alvear, 1925; La madre del cardenal, 1925; El embrujo de Sevilla, 1926; Shakespeare, 1928; quedaban unas cuantas más, inéditas, algunas ya representadas en teatro) y algunas conferencias (Marco Manuel de Avellaneda, 1909; Defensa de Alberdi, 1911; El Deán Funes, 1911; Elogio de Avellaneda, 1917).

La escritura autobiográfica devela las cavilaciones de su autor, sus frustraciones y anhelos, y también sus quimeras. Aquella necesidad de dar cuenta de su producción y de ponerla en números se repite en Peña, como también, el deseo de proyectar nuevas obras. Influenciado por una cultura librocéntrica[3] y consciente de la existencia de una generación previa de “titanes de la pluma […] que por sí solos ocupan una biblioteca: Mitre, Sarmiento y Avellaneda”[4], su magro legado lo angustiaba. El “CUADERNO LIBERTAD” -analizado en este artículo en las páginas que siguen-, en el que David Peña decidió borronear un “Prospecto” con el que introduciría la publicación de sus “Obras de Historia Argentina”, y en el que de paso sumó otro relato autobiográfico, es prueba de ello.[5] Como también lo es, una carta que revela su tentativa infructuosa por publicar una compilación de sus dramas históricos bajo el título “La Historia en el teatro”; obra que ofreció en 1927 en su calidad de ex profesor al decano Ricardo Levene, para integrar la Biblioteca Humanidades de la Universidad Nacional de la Plata.[6] En estos dos intentos, es el archivo el que lo delata.

No es casual que Peña haya producido varios textos de carácter autobiográfico en fechas próximas, durante la década de 1920.[7] Haber alcanzado el autor la edad madura y la necesidad de una perspectiva retrospectiva, sólo aportada por el paso del tiempo, constituyen dos características propias de este género de escrituras (May, 1982, p. 21; Lejeune, 1991, p. 48). La madurez es el tiempo de los balances, y a ellos les dedicó una parte de sus reflexiones David Peña una vez que ingresó en su sexta década de vida.

Una tradición memorialista le servía de contexto. Intelectual de entresiglos (Ss. XIX-XX), que como historiador procuró amoldarse a las reglas que iba marcando el desarrollo de la historiografía en Argentina -le tocó convivir entre historiadores “eruditos”, “positivistas” y de la Nueva Escuela Histórica[8]-, David Peña todavía estaba, a la vez, empapado de los modos decimonónicos de escritura del pasado, en los que los escritos autobiográficos habían cumplido un rol importante, tanto para dejar un testimonio sobre lo vivido, como en su condición de documento histórico (Wasserman, 2008, pp. 43-49). Formado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la que José Manuel Estrada impartía nociones de historia nacional desde la cátedra de Derecho Constitucional, la tradición historiográfica denominada “filosófica” o “filosofante” no le era ajena. Tal como ha sido señalado, durante esas décadas en torno al cambio de siglo, fue “gradual y relativa” la “diferenciación que la narración histórica fue adoptando respecto del relato literario, del género biográfico-autobiográfico, memorialístico, la tradición oral y del discurso periodístico.” (Devoto y Pagano, 2009, p. 16).

Resguardado en el archivo personal, el mencionado cuadernito LIBERTAD, de escasas páginas manuscritas al volar de la pluma, con tachones, enmiendas y con espacios en blanco destinados a datos que no llegaron a ser registrados, representa el testimonio de una obra nonata. Y documenta acabadamente la fantasía de un autor “soñador e idealista” y de escasos recursos (Gálvez, 1946, p. 284), que en la soledad e intimidad de su escritorio alimenta la idea de publicar sus obras completas de Historia, en 7 volúmenes. En su proyecto, estos tomos incluirían, junto a la quinta reedición de su principal obra édita (el Juan Facundo Quiroga), una variedad de materiales, tales como discursos, conferencias y parte de su correspondencia.

En su “pulsión de archivo”[9] (Derrida, 1997), David Peña se erige como la autoridad que diseña cuáles de sus papeles ameritan ser seleccionados y dados a conocer al público, a la vez que vislumbra su valor documental e historiográfico y las potencialidades inherentes a las escrituras de carácter autobiográfico para los estudios de historia. La evidencia reservada entre sus papeles privados muestra que el archivo personal -o al menos una buena parte de éste- cobra para este autor la dimensión de auténtico libro de historia. Intuición sugerente, que marchaba aparentemente a contracorriente de una historia en vías de profesionalización que, por esa misma década del veinte, se afianzaba de la mano de los jóvenes historiadores de la Nueva Escuela Histórica[10], con su rigor metodológico y la preeminencia otorgada a las fuentes primarias y objetivas (Pagano y Galante, 1993; Devoto y Pagano, 2009, pp. 139-200). Una historia científica y cientificista que, avanzando el siglo XX, desconfiaría cada vez más de las fuentes de carácter subjetivo, es decir, de cartas, autobiografías y memorias.

En la actualidad, ya superado el paradigma estructuralista de la posguerra y el dominio casi exclusivo de la historia social y económica, luego de varios “giros” historiográficos -lingüístico, cultural, narrativo-, la historia ha vuelto a reparar en el valor de las escrituras en primera persona, con la peculiaridad de que ahora se les reconoce, sobre todo, su capacidad “para revelar el lado subjetivo del pasado”, e incluso son consideradas como un objeto de estudio en sí mismo (Amelang, 2005). Se trata, en definitiva, de otro más de los recientes “giros” historiográficos: el giro “personal” o “subjetivo” (Baggerman, Dekker, 2018; Fernández Cordero, 2013/2014). Desde que fue acuñado por Jacob Presser a mediados del siglo XX, con el término “egodocumentos” se hace referencia a “autobiografías, memorias, diarios, cartas personales y otros textos en los cuales el autor escribe, explícitamente acerca de sí mismo, de sus propios asuntos y sus sentimientos” (Dekker, 2002, p. 13). A partir de los nuevos enfoques, que destacan la importancia de estos “egodocumentos” o -bajo expresiones similares- de las denominadas “autoescrituras”, “escrituras del yo” o “escrituras de sí” para la historia de la historiografía (Aurell, 2006),[11] este artículo propone una relectura de la obra de David Peña, para atender a la manera en que él mismo valoró su producción y a la utilización que hizo este historiador de los documentos personales como recurso metodológico. Alentado por la propuesta del propio autor bajo estudio -que proyectó publicar parte de su archivo como “obra de historia”-, así como por la reactualización de la noción de “archivo” para la escritura de la historia (Nava Murcia, 2012),[12] el artículo discurre, en definitiva, sobre la idea de concebir al archivo personal de un historiador, como formando parte de su obra histórica.

Para llevar adelante este análisis se trabaja con materiales del Fondo David Peña, que se encuentra preservado en la Academia Nacional de la Historia de Argentina. El Fondo se compone por veinte cajas, cinco libros, un sobre con material gráfico y diplomas. Las cajas y los libros reúnen un número aproximado de dos mil documentos, que comprenden correspondencia, recortes de diario y artículos periodísticos, pruebas de imprenta, borradores y manuscritos. La exploración de este nutrido archivo personal se complementa con referencias a la producción édita del historiador, que resulta enriquecida, y puede comprenderse mejor, considerada en relación con el archivo.

El diseño de las “Obras de Historia Argentina”

David Peña nació en Rosario en 1862, pero residió la mayor parte de su vida en Buenos Aires. En esta ciudad se recibió de abogado (1894), y después de pasar algunos años de juventud en la provincia de Santa Fe, sirviendo a la política galvista,[13] fue incorporado en 1899 como profesor suplente de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A partir de allí fue afianzándose en el oficio de historiador y en la docencia (fue profesor, asimismo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata), aunque también se destacó como autor de obras de teatro -ha sido considerado uno de los iniciadores en el país del drama histórico[14]- y por su actuación en el periodismo, a través de la fundación de varios diarios y revistas. Buscó promover el desarrollo cultural y crear espacios de sociabilidad intelectual, como Revista Argentina (Rosario, 1891), la Librería América, la revista Atlántida (Buenos Aires, 1911), y el Ateneo Nacional (1914) (Micheletti, 2020). Ocupó algunos cargos públicos -pocos, según él mismo reconocía- siendo el de secretario de la Comisión Nacional del Centenario, el más relevante.

En un momento impreciso, ya que no lleva fecha (está contenido en la caja N° XII del Fondo Peña: “Correspondencia y artículos sin fechar”), pero que corresponde por la información que brinda a la segunda mitad de la década de 1920 -y próximo, por tanto, a su fallecimiento-, David Peña se sentó a escribir un “Prospecto”. Impresiona una redacción apresurada -cierta desprolijidad en el trazo, los tachones y sobreescrituras y los espacios dejados en blanco para completar más tarde, lo atestiguan-, sin demasiada reflexión previa (sobre la marcha fue modificando la numeración de los volúmenes), y que tampoco tuvo continuación, ni concreción posterior. Según el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, edición 1895, de Montaner y Simón, un “prospecto” es una “exposición o anuncio breve que se hace al público sobre una obra o escrito”.[15] Esa función, parece ser, la que le quiso atribuir Peña a este escrito que se refiere a él mismo en tercera persona, breve anticipo o borrador de lo que sería la presentación o introducción a la publicación de sus obras completas de Historia. Nunca pudo cumplir su anhelo, y debido a los escasos recursos de que disponía, así como a su conocida dispersión y carácter “diletante”[16], efectivamente varias de sus obras quedaron inéditas, o inconclusas.

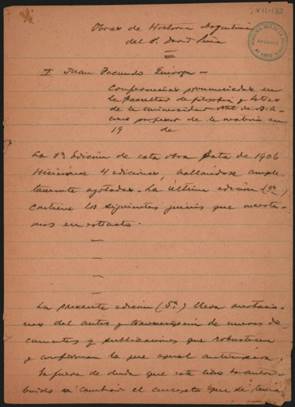

Con todo, la labor demuestra cierta significación atribuida por el autor al acto. No escogió un papel cualquiera, sino que buscó un cuaderno, de modo de distribuir, en sucesivas páginas, el plan de la obra, organizada en tomos. En la tapa o carátula del CUADERNO LIBERTAD estampó la siguiente leyenda: “Prospecto. Obras de Historia Argentina” (Figura 1). Al comienzo de la primera página, repitió “Obras de Historia Argentina del Dr. David Peña”. Y a continuación trazó un plan de la obra, en siete volúmenes. La distribución de los contenidos ayuda a dimensionar la valoración reconocida por el autor a su propia producción y, sobre todo, la importancia que le asignaba a sus papeles personales.

Figura 1

Fuente: AANH, FDP, caja XII, “Prospecto. Obras de Historia Argentina”, f. 131.

El autor frente a su obra magna. El Juan Facundo Quiroga

David Peña decidió dedicar el primer volumen de sus “Obras” a la reedición de su libro más importante, aquel que le había provisto su fama de “historiador”. Su Contribución al estudio de los caudillos argentinos. Juan Facundo Quiroga. Conferencias en la facultad de filosofía y letras (con ampliaciones y notas) contaba ya con cuatro ediciones[17], desde la primera de 1906, la que le había valido ese mismo año, no sin ciertas objeciones de algunos de los miembros, su ingreso a la Junta de Historia y Numismática Americana. En su momento, la aparición del libro, compuesto sobre la base de las lecciones que había dictado tres años antes en la Facultad de Filosofía y Letras, causó gran revuelo: el joven profesor se había animado a contradecir la tesis de Domingo F. Sarmiento (1811-1888) y a intentar una defensa del caudillo riojano (Bazán, 1980; Micheletti, 2015).

En su modo de hacer historia, en esta obra de comienzos del siglo XX, Peña revela la influencia del escocés Thomas Carlyle (1795-1881) y su teoría de los grandes hombres. Lo expresa abiertamente, en la Advertencia a la primera edición, personificando a “Buenos Aires y las provincias”, “el centralismo y el federalismo” -“«la civilización y la barbarie», como ha querido decirlo Sarmiento”-, “fuerzas que tienen los nombres propios de Rivadavia y de Quiroga”. Con todo, una actitud cauta lo hace afirmar en 1906 que el libro no es más que la “vindicación de una personalidad simpática y grandiosa”, y que “no puede constituir obra de historia en el concepto actual, ya que a la historia moderna no le es dado tener por único objeto hechos políticos, militares o diplomáticos, mezclados con anécdotas y cubiertos con biografías de personajes”, sino que debe abarcar el estudio de “los hechos económicos o sociales, las ideas políticas o religiosas […]” (Peña, 1906, pp. VIII-IX).

Para su labor vindicatoria Peña había tomado recaudos y respaldado sus afirmaciones con copiosa documentación, acatando las reglas impuestas por la historia erudita. Mirado en perspectiva, al momento de escribir el Prospecto ya avanzada la década de 1920, el Juan Facundo Quiroga podía ser considerado su obra maestra, en especial por lo que había significado en cuanto a revisión de ideas establecidas, ya que había contribuido a sacudir el ambiente historiográfico, que parecía cristalizado en las obras de Bartolomé Mitre (1821-1906) y Vicente F. López (1815-1903).[18] Según una autoridad en crítica bibliográfica: “rompió el silencio y la inacción reinantes en materia de historia nacional”.[19] A David Peña lo llenaba de orgullo este juicio vertido por Estanislao Zeballos, así como el de otros publicistas de la época. Por ello, en la cuarta edición, de 1909, los insertó para prestigiarla, bajo el título de “Juicios y apreciaciones” (Peña, 1909). Al proyectar la quinta edición, volvió a mencionar estos antecedentes, y pensó en enriquecerla con la reproducción de ilustraciones (como la del sepulcro de Quiroga en el cementerio de La Recoleta) y de documentación inédita. De esta manera lo anunciaba en el Prospecto (Figura 2):

La 1a edición de esta obra data de 1906. Hiciéronse 4 ediciones, hallándose completamente agotadas. La última edición (4a) contiene los siguientes juicios que insertamos en extracto.

[ ---- cuatro renglones en blanco]

La presente edición (5a) lleva anotaciones del autor y transcripción de nuevos documentos y publicaciones que robustecen y confirman lo que aquel anticipara.

Es fuera de duda que este libro ha contribuido a cambiar el concepto que se tenía del caudillo, a base del libro de Sarmiento.[20]

Figura 2

Fuente: AANH, FDP, caja XII, “Obras de Historia Argentina del Dr. David Peña.

I Juan Facundo Quiroga”, f. 132.

Resulta valiosa para una historia de la historiografía interesada en el discurso autobiográfico esta última frase registrada por el autor, porque expresa su íntima convicción acerca de su aporte a la reescritura de la historia del federalismo decimonónico y del fenómeno del caudillismo, a los que una primera versión de la historia nacional había presentado con pocos matices (Buchbinder, 2005). También es importante, el anuncio de que daría a conocer nuevos documentos, entre ellos, “varias cartas inéditas de Rosas a él [a Quiroga] dirigidas”.[21]

El archivo del historiador funciona como una cantera de datos. El acopio silencioso y paciente resguarda una cantidad de materiales que no siempre se utilizan de inmediato. Pero el archivo no es sólo depósito, es diálogo y relacionamiento del autor con sus materiales y con sus obras, con lo que escribió o dijo y con lo que le faltó decir. Los temas, pocas veces quedan agotados; por el contrario, retornan una y otra vez a las cavilaciones del autor, que suele encontrar nuevas pistas y elucubrar nuevos argumentos. Lo ya enunciado, encierra lo no dicho y lo que se evitó decir. Por eso, explica Giorgio Agamben, “el archivo es lo no dicho o lo decible que está inscrito en todo lo dicho por el simple hecho de haber sido enunciado, el fragmento de memoria que queda olvidado en cada momento en el acto de decir yo” (Agamben, 2000, p. 151). Una obra puede gestarse -en general, así ocurre en realidad- a lo largo de muchos años, a modo de capas superpuestas. Desgajado, arrancado del archivo personal, en otro reservorio se preserva el borrador original del libro confeccionado por David Peña a partir del texto de las conferencias de 1903, plagado de correcciones y agregados.[22] Allí comenzó el autor la andadura de su obra, que, por lo que se ve, todavía consideraba inacabada, o merecedora de alguna reescritura, a finales de la década de 1920. En la breve frase transcripta del Prospecto, todo este trabajo intelectual da a entender Peña con respecto al Quiroga. La intención de reeditarlo incluye la voluntad de continuar construyendo conocimiento sobre el tema y respaldando, con nuevos documentos que ha encontrado, la osada hipótesis enunciada veinte años antes que contradecía a Sarmiento. La quinta edición del autor no se llegó a concretar -sí, hubo otras, póstumas-. Entonces, el archivo personal del autor cobra protagonismo, porque resulta ser una continuidad de su obra histórica publicada, ayuda a explicarla y dilata sus márgenes. Ricardo Nava Murcia explica, en su lectura historiográfica de Mal de archivo, de Jacques Derrida:

Se trata de una pulsión de archivo, pulsión de consérvalo todo, de registrar cada detalle, de no permitir que ningún testimonio, documento y monumento se pierdan; es una pasión social por guardar y conservar todo rastro, todo resto, toda huella, de evitar que el tiempo se extravíe. Esta pulsión de archivo es lo que en realidad Derrida llama “mal de archivo”. La paradoja constituyente de este mal de archivo es que al mismo tiempo que hay esta pasión por conservarlo todo, no puede haber deseo de archivo sin la finitud radical de la posibilidad de un olvido, sin la amenaza de una pulsión de muerte, de agresión y de destrucción (Nava Murcia, 2012, p. 98).

La caja N° XI del Fondo, rotulada: “Originales y copias, 1726-1860”, es huella de los documentos que Peña fue recolectando y del largo maridaje del autor con su biografiado. Incluso, es huella de lo no dicho. Allí se conservan, manuscritas o mecanografiadas, y con acotaciones con la grafía del propio Peña en los márgenes, copias de cartas dirigidas a Facundo Quiroga por el teniente gobernador de La Rioja Gregorio José González y por personalidades de la talla de Martín de Güemes, José de San Martín, José Miguel Carrera, Manuel Dorrego, Pedro Ignacio de Castro Barros, entre otros actores del siglo XIX argentino. A muchas las utilizó y se encuentran trascriptas -completas o en extracto- ya en la primera edición de 1906 del Juan Facundo Quiroga.[23] Alfredo Demarchi Quiroga, hijo de Mercedes Quiroga, y Eduardo Gaffarot Quiroga[24], hijo de María del Corazón de Jesús Quiroga, ambos nietos del general, fueron quienes entregaron muchas de estas copias a Peña.[25] Así lo hace saber éste en su libro, en el que refiere a los “papeles inéditos y autógrafos del caudillo, que hemos tenido a la vista”:

El valioso archivo de Quiroga, como antes creo haberlo dicho, acaba de ser puesto a mi disposición con la mayor liberalidad por sus nietos los señores don Alfredo Demarchi y doctor Eduardo Gaffarot. Allí he afianzado mis nociones sobre la difícil época revolucionaria, esbozadas en mis conferencias de 1903, tocando el pasado y sus pasiones a través de las copiosas piezas que empiezan en 1816 y acaban en 1839 (Peña, 1906, pp. 313, 370 y 372).

Y así lo refrenda su archivo personal: varios de los documentos allí conservados llevan al pie la inscripción “es copia” y la firma de Eduardo Gaffarot; otros han sido copiados en hojas que llevan impreso el membrete de “Carlos J. Gaffarot. Agrimensor nacional”.[26] De modo que, entre lo que cuenta el propio Peña y lo que revela el archivo, puede reconstruirse que sobre la base de las conferencias de 1903 se fue enriqueciendo el relato, a partir de los documentos facilitados por la familia de Quiroga poco antes de la publicación del libro en 1906, de la crítica bibliográfica insertada en posteriores ediciones -que contribuía a darle marco y valor historiográfico al libro- y de nueva documentación que el autor se proponía dar a conocer, al proyectar hacia la segunda mitad de la década de 1920 la publicación de sus “Obras completas de Historia Argentina”. Huellas-archivo-obra se confunden. A través de la obra-del archivo-de las huellas, David Peña sintió que le era dable “tocar el pasado”.

Juan B. Alberdi. Una dilecta amistad y el orgullo del nieto adoptivo

En el archivo de David Peña se atesoran algunas piezas epistolares escogidas. “Mi querido amiguito”, le escribió Juan Bautista Alberdi (1810-1884) enfermo, el 4 de enero de 1882, desde París. Respondía a dos cartas recientes, rebosantes de afecto filial.[27] Más tarde, Peña divulgó la esquela en la prensa. La defensa de quien había elegido alejarse en medio de los nuevos ataques que desde La Nación había lanzado hacia su persona el mitrismo (Herrero, 2023), era para el joven rosarino, también, una manera de legitimarse públicamente, debido al trato deferente que aquél le había concedido.[28] Todavía resonaba en sus oídos, “[…] lo que me prometió al darme su adiós: no olvidarme nunca, y considerarme por el contrario como un buen hijo, todo amor, todo respeto, todo gratitud para con su buen padre. ¿Verdad que no me olvidará ud.?”.[29]

Muchos años después, al trazar el esquema

de sus Obras, Peña pensó en dedicar a sus estudios sobre Alberdi algunos

volúmenes. La intención inicial de hacerlo a través de los tomos II y III ganó

proporciones, y sobre la tachadura de “2 tomos” escribió un gran “3”. Unas

páginas más adelante del cuaderno, Peña escribió sobre sí mismo, en tercera

persona: “Alberdi lo acogió, al conocerlo, con todo su afecto manteniendo

correspondencia con él como abuelo y nieto.”[30]

¿Qué características tendría la obra? Su mismo autor la consideraba “de difícil clasificación, porque además de ser una comentada biografía del personaje o mejor dicho una autobiografía anotada y ampliada por el Dr. Peña, la acompaña un ensayo de crítica bibliográfica que abarca toda la producción del eminente publicista.”[31]

Pero los tres volúmenes, no se contentaban con ser una biobibliografía, aspiraban a contener al Alberdi total:

Mas, fuera de ello, esta obra pasa a la vez en revista ordenada los hechos históricos contemporáneos de Alberdi y en especial aquellos en que él es actor, o que reciben la influencia de sus ideas, como también los posteriores que las confirman. Examínanse igualmente las instituciones que le pertenecen y su efecto en el estado actual de la República Argentina.

Tómanse en cuenta, desde luego, las violencias y ataques de que fue objeto Alberdi en vida y en muerte, proporcionando como novedad, acaso por la primera vez, las causas originarias de esas impugnaciones y ataques.

Por último se reseña el conjunto de sufragios y homenajes rendidos a su obra y memoria en las naciones civilizadas de Europa y las tres Américas y en algunas de Oriente.

Libro panegírico, aspira con todo a ser de estricta verdad y justicia, como que es fruto de observación y estudio paciente de una vida entera.[32]

Crónica histórica, historia de las ideas, historia de las instituciones, defensa y alegato documentado. Todo en uno. Era cierto que David Peña había consagrado a Alberdi muchas horas y esfuerzos con el propósito de difundir su labor intelectual y de reivindicarlo de la marca de traición que había sellado el mitrismo (Rubio García y Núñez, 2015). Con solo diecinueve años, y con motivo del alejamiento final de Alberdi hacia Europa, se lanzó a la aventura editorial a través de la Revista Platense (Buenos Aires, 1881), en un entusiasta ataque a Bartolomé Mitre -así se lo relató por carta al mismo responsable de su exabrupto periodístico-, que le valió la rápida pérdida de suscriptores y la necesidad de dar prematuramente por terminada la publicación.[33] Hacia esa fecha puede fijarse, entonces, el comienzo de la defensa de Alberdi y una posición crítica hacia Mitre, vinculada a su amistad y devoción por el tucumano. Hacia esa época puede fecharse, también, el comienzo de la aluvional tarea de acopio de sedimentos alberdianos en el archivo.

Más allá de su permanente preocupación por el tema, varios fueron los momentos en que David Peña se dedicó, con especial intensidad, a la rehabilitación pública de la figura póstuma de Alberdi. El primero tuvo lugar con motivo del fallecimiento, en 1884. Ya en esa oportunidad, Peña apeló a su archivo personal, y a través de la prensa publicó cartas que le había remitido tiempo antes el autor de las Bases, para mostrar que éste había pasado sus últimos años en Francia, enfermo y escaso de recursos, sufriendo la incomprensión de sus conciudadanos. Buscaba generar un sentimiento de compasión y una corriente de simpatía en los lectores.[34]

Unos pocos años más tarde, con motivo de la repatriación al país de los restos de Alberdi en 1889, Peña retomó su defensa. A través de la prensa, evocó su rol en la consolidación de la unidad nacional y en la superación de las divisiones entre porteños y provincianos, por medio de la influencia ejercida en la resolución de la cuestión capital.[35]

En 1894, la “censura mitrista” (Peña, 1965) llegó de los labios del diputado nacional Manuel F. Mantilla: “¡Basta de Alberdi!” enunció el correntino, negándose a votar la publicación de sus obras inéditas a costa del tesoro público.[36] Desde las páginas de La Capital de Rosario, ciudad en la que por entonces residía, Peña terció en el debate, y publicó un opúsculo de 36 páginas, parafraseando a Mantilla. Ese mismo año, alcanzaba el grado de doctor en jurisprudencia.[37]

Sobre el final del siglo, ya asentado definitivamente en Buenos Aires y con un cargo como profesor suplente de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, Peña se empeñó en lograr que los restos de Alberdi, repatriados en 1889 pero depositados provisoriamente en otro lugar, fuesen trasladados a un monumento que se le levantó en La Recoleta. Presidió la Comisión que se constituyó a tal fin, y en 1902 se concretó la inauguración del mausoleo, coronado por una estatua de Alberdi, de pie. El mismo Peña contó que alguien le había recomendado que no moviera el asunto mientras Mitre viviera (Peña, 1911, p. 200). Peña hizo lo contrario. En su audacia, se animó a pedir, por carta confidencial a Mitre, que presidiera la comisión encargada de llevar adelante estos trabajos. A Peña no se le escapaba el valor de reivindicación que significaría una pequeña muestra de reconocimiento de Mitre hacia su antiguo adversario, pero no logró convencerlo; con delicadeza, el expresidente rechazó la invitación -se sentía “moralmente inhibido”- y prometió una actitud “puramente pasiva”.[38] La existencia en el archivo personal de estas dos cartas privadas ayuda a dimensionar el compromiso del rosarino por la vindicación de Alberdi, así como también, el rol que como autoridad intelectual le reconocía a Mitre (Micheletti, 2018).

Con el paso de los años, David Peña comenzó a acariciar el propósito de publicar un libro dedicado a enaltecer la obra del tucumano. Sin embargo, ante las dificultades para poder concretar la publicación, fue dando a conocer adelantos, que permiten realizar una reconstrucción parcial de la obra que tenía en mente. Asimismo, en el archivo personal se conservan materiales intervenidos, que Peña iba preparando. Los artículos periodísticos publicados a lo largo del tiempo, pegados en hojas de papel, con títulos o frases tachadas y sobreescrituras (Figura 3), son signos de la reutilización que de ellos hacía o pensaba hacer algún día el autor, en su futura obra.

Figura 3

Fuente: AANH, FDP, caja IV, “Dos cartas del Dr. Alberdi”, fs. 15-17.

Desde la cátedra, así como también al fundar en 1911 la revista Atlántida, Peña consiguió generar espacios y hacerse de un público para difundir su alegato. En tanto sustanciaba su obra, se fue operando un lento proceso de “diseminación del archivo” (Nava Murcia, p. 99). Una conferencia pronunciada en el colegio Mariano Moreno de Buenos Aires, el 10 de octubre de 1911, fue volcada poco después a las páginas de esa revista bajo el título “Defensa de Alberdi”. La disertación iniciaba así: “Yo era propiamente muy niño cuando junté en mi espíritu los primeros conceptos relativos a la personalidad del doctor don Juan Bautista Alberdi, dejado por las tradiciones de familia, las referencias de mis maestros y por algunas lecturas.” Hermosa manera de captar la atención juvenil, con un relato del “yo”, que remontaba a la infancia. A continuación, se refería a su encuentro personal con Alberdi, en 1881. Excelente orador, y ameno escritor, historiador que aún no desechaba los modos decimonónicos de aproximación al pasado, para componer su discurso histórico Peña supo hacer uso de los escritos personales o egodocumentos, combinándolos con otras fuentes, pero resguardando su riqueza subjetiva (Amelang, 2005). En su conferencia de 1911 devenida en artículo, luego de aquella introducción autobiográfica, de un breve perfil del “defendido” y de situar la importancia histórica de las Bases y del proyecto constitucional que colocaban al Alberdi “provinciano” del lado correcto y opuesto al del “porteño” Mitre, de pasar revista también a los “rencores” de un Sarmiento escarmentado por las Cartas Quillotanas, Peña procuró levantar las dos acusaciones de “traición”. Por un lado, buscó explicar la postura del pensador argentino ante la guerra del Paraguay, por sus principios pacifistas. Aprovechando las posibilidades brindadas por el género epistolar, con su estilo autobiográfico y directo, reprodujo cartas de Alberdi y del historiador paraguayo Gregorio Benites (tomadas del libro de Martín García Merou, de 1890), para mostrar la integridad del primero, la ausencia en él de intenciones antipatrióticas. Por otro lado, con respecto al cuestionado tratado convenido con España, debido a la opción prevista de elección de nacionalidad para los hijos de españoles, David Peña apeló nuevamente al discurso del “yo” y al relato memorialista:

Una mañana en que, como de costumbre, yo departía con él al abrigo del paternal afecto que me profesaba, interroguéle sobre la causa de que hubiera convenido en la forma de ese artículo. El noble anciano se prestó fácilmente a mi demanda. Mas, ¿cómo imbuir a una inexperta criatura en tal asunto? ¿Cómo hacer llegar hasta mi inteligencia adolescente el sentido, el alcance de una doctrina jurídica internacional? He aquí el secreto de los grandes seres. Plácidamente, como un abuelo puede atender al nieto, el doctor Alberdi me contestó: “El hombre es un ser libre. No se le debe imponer nada que se relacione con su corazón. La patria no se estampa en el alma como consecuencia de un hecho material” (Peña, 1911, p. 177).

En el mismo discurso-artículo, consignó otras vivencias. Recordó una conversación íntima con Alberdi sobre los ataques de Mitre, y el emotivo momento en que fue a despedirlo al puerto. Aludió, a manera de velado adelanto de información, y aventurando una posible publicación futura, a las cartas confidenciales -que, por ello, dejarían de serlo- que intercambió con Mitre para solicitarle que presidiera la comisión para el traslado de los restos de Alberdi al mausoleo de La Recoleta. Se trataba del archivo agazapado, amenazando salir del silencio/olvido. Peña se autoasignó el rol de vástago de Alberdi, y en ese rol custodió su legado. Lo siguió haciendo, en siguientes ocasiones, tratando de enaltecerlo frente a sus dos históricos enemigos.

Entre los años 1917 y 1919, Peña dio a conocer un nuevo ramillete de producciones, que mostraban su profundización en el tema, y que coincidieron con una nueva exposición de la memoria de Alberdi ante la opinión pública. Como miembro de la Junta de Historia y Numismática Americana, el 3 de junio de 1917 realizó la lectura de un estudio biográfico comparado, titulado “Alberdi, Sarmiento y Mitre”.[39] Pocos meses más tarde, en La Capital de Rosario, bajo el mismo título y la aclaración entre paréntesis “(Libro inédito) Capítulo segundo” -lo que permite fechar que, para entonces, la obra proyectada ya poseía una organización interna-, se ocupó nuevamente de uno de los aspectos que más lo obsesionaba destrabar de la memoria que se había ido forjando sobre Alberdi: la relación entre éste y Mitre, y cómo había derivado en la acusación de “traición” a la patria. Eligió situar el inicio de la vinculación entre ambos, en los tiempos del exilio en Montevideo, momento en el que descollaba la “vigorosa acción intelectual” de Alberdi y su “actitud firme y concreta del batallador peligroso” en su lucha contra el rosismo, desde las páginas de El Nacional (fuente que Peña aseguró poseer y haber consultado in extenso para los años de 1838 y 1839) y en La Revista del Plata. Las poesías juveniles de Mitre reflejaban, en aquel tiempo, la influencia ejercida por el tucumano.[40] En la Revista de Filosofía, David Peña volvió a publicar sobre el tema, de manera más extensa (Peña, 1918/1919). Fue José Ingenieros el que le pidió en una afectuosa carta, a sabiendas del interés temático de su amigo: “Me daría ud. un testimonio práctico de simpatía enviándome alguna colaboración para la Revista de Filosofía. Sobre Alberdi, por ejemplo.”[41] Peña se sintió motivado y fue enviándole las contribuciones a medida que las tenía listas. Al remitir la parte final de su capítulo explicó:

Releyendo las páginas últimas me doy cuenta que solo le aporto a los lectores de su Revista materiales ordenados para el conocimiento de las tres personalidades que llenan más de 30 años de historia nacional. He tomado a los tres, como si fueran tres corrientes de curso paralelo, desde su propio punto de partida: la cuna. Y les he seguido en su camino, utilizando las informaciones propias o las de sus biógrafos hasta llegar a la batalla de Caseros. Aquí es donde comienza la bifurcación y el drama.

El año 52 -y con mayor razón el 53- ya exigirán de mi parte algo más que la labor del narrador o del cronista. Bien quisiera poder llegar en mis comentarios hasta la posta última: la tumba. Alcanzaré? Quizás la mía está más próxima.[42]

La carta privada revela las dudas e insatisfacción del autor con su propia producción, quien, al escribirla, intenta explicar, y explicar-se, sus alcances y limitaciones. ¿En qué consiste su aporte? ¿Cuánto le falta aún profundizar? ¿Cómo superar el simple rol de “narrador” o “cronista”? El interlocutor no es ya, tanto, Ingenieros, sino Peña mismo. En su fragmentariedad de pieza suelta, la carta afronta y supera los “límites” para develar un “yo” (Dauphin, 2013/2014). Por ello, más allá de las peculiaridades del género epistolar, las cartas forman parte del conjunto de las escrituras autobiográficas y demuestran ser un “espacio privilegiado de expresión personal” (Fernández Cordero, 2013/2014, p. 23). Constituyen pequeños retazos autobiográficos que se ensamblan en un archivo imaginario -las cartas recién citadas se conservan, por ejemplo, en dos repositorios distintos- y encuentran sentido en el “yo” del autor y en el diálogo epistolar que se establece. Representan el compromiso que Peña asumió con Alberdi, cuando le prometió en vida ser “el más decidido, el más entusiasta, el más verdadero de sus defensores”.[43] ¿Podría cumplir con su obra, o la muerte lo sorprendería antes?

Los debates públicos en torno de la memoria de Alberdi se renovaron, a raíz de una ordenanza de noviembre de 1919 del Concejo Deliberante de Buenos Aires, que asignó su nombre a una calle de la ciudad. El diario La Nación reflotó la idea de la “traición” que había significado la defensa alberdiana de la causa paraguaya, durante el transcurso de la Guerra de la Triple Alianza. David Peña replicó desde las columnas de La Prensa y La Época, y refutó la acusación. En “La traición de Alberdi. Viejo leit-motiv” formuló la explicación de lo que él entendía era el origen del encono de Mitre hacia Alberdi, que databa de los tiempos de la separación entre la Confederación -de la que Alberdi fue ministro plenipotenciario- y el Estado de Buenos Aires. Lejos de ser traidor, Alberdi representaba lo más genuinamente argentino, el sentir de las provincias y el rechazo hacia el imperialismo brasileño, frente al hegemonismo porteño. De manera recurrente, Peña incluyó cartas.[44] En otro artículo, definió a Alberdi como el “pensador más robusto y adelantado que ha tenido la organización nacional” y destacó los aportes de su obra, de “alto valor jurídico”. La polémica tuvo derivaciones historiográficas, ya que contribuyó a que David Peña estrechara con el historiador paraguayo Juan E. O’Leary vínculos epistolares, sustentados sobre interpretaciones afines de episodios del pasado regional, entre las que se contaban su común admiración por la figura intelectual de Alberdi. O´Leary respaldó a Peña desde la prensa paraguaya, con el artículo “Mitre contra Alberdi”. Además, por invitación de Peña, una delegación de estudiantes paraguayos, encabezada por Juan Stefanich -discípulo de O’Leary-, viajó a Buenos Aires y participó de actos de homenaje a Alberdi en mayo de 1920 (Brezzo y Micheletti, 2016). Por el mismo tiempo apareció publicado el libro del rosarino radicado en Tucumán, Adolfo S. Carranza, El gran americano Juan Bautista Alberdi (Tucumán, 1920). Este libro contó con una carta-prólogo de David Peña consistente en una presentación de las doce ediciones de Las Bases; se trataba probablemente de uno de los estudios que el rosarino tenía preparados para incluir en su propio libro. Por carta, y a cambio del prefacio que se le requería, David Peña ofreció a Carranza “un modesto trabajo bibliográfico relativo a las Bases”, a las que denominó como “el libro de sus libros” y “la producción que más ediciones ha alcanzado en nuestro país”.[45] Una aclaración ayuda a conectar a ambos autores, en su mutuo interés por la figura de Alberdi. Desde Tucumán había nacido, en 1917, la idea de promover el traslado hacia esa ciudad de los restos de su ilustre hijo. Se trataba de una iniciativa que creía cumplir con la última voluntad del inspirador de la Constitución Nacional y que era promovida por la Biblioteca Alberdi (1903), asociación presidida por el mencionado Carranza.[46] Para tal fin se llegó a constituir un Comité Popular de Homenaje a Alberdi y Monteagudo, con una extensión en Buenos Aires, y se recolectaron firmas, se publicaron artículos en la prensa y se pensó en la creación de un museo alberdiano. Sin embargo, mientras tenían lugar estas acciones, David Peña, el máximo reivindicador de Alberdi, manifestó su desacuerdo (Rubio García y Nuñez, 2015, pp. 70-71). Como testimonio de estas alternativas, se conserva un conjunto de documentos en su archivo personal.[47]

El trabajo de acopio de documentación por parte de Peña fue lento y minucioso, siempre con la idea en mente de publicar algún día una obra de conjunto. Al referido O’Leary acudió, sin éxito, por los cientos de cartas que Alberdi había intercambiado con Gregorio Benites, y que se encontraban en su poder. A esta correspondencia la consideraba fundamental para poder aclarar la posición de Alberdi sobre la guerra y el país vecino. En su solicitud a O´Leary se palpa el valor metodológico que para el estudio de la Historia asignaba Peña a los documentos personales: “De usted depende, pues, que lancemos a América un libro más sobre Alberdi, con su parte sobre Paraguay, y este será de combate y de interés porque será pura autobiografía” (Brezzo y Micheletti, 2016). La voz de Alberdi en primera persona, eso era lo que le interesaba rescatar a Peña y volcar en sus escritos.[48]

Al margen de un análisis más detallado de los argumentos enunciados por David Peña en sus varios artículos, lo que no constituye un objetivo en este trabajo, lo que se pretende hacer notar es la relación del historiador con su archivo, el resguardo en este tanto de escritos autobiográficos propios, como de otros intercambiados por Alberdi con sus propios corresponsales, y el entrecruzamiento de fuentes mixtas, de carácter público y privado, para la construcción del discurso histórico; un recurso que, en el caso del tema “Alberdi”, se pone particularmente de manifiesto, debido a su proximidad afectiva hacia el biografiado. El valor otorgado por Peña a las fuentes de carácter epistolar para el tratamiento de este tema puede reconocerse a tres niveles: 1) la publicación de testimonios y de parte de la correspondencia que personalmente mantuvo, preservada en su archivo, lo que le permite brindar una visión íntima de Alberdi y colocarse a sí mismo en un lugar próximo; 2) el requerimiento al historiador paraguayo O’Leary de las cartas que habían sido enviadas a su connacional Benites, para levantar el cargo de “traición” en un tema especialmente sensible a la nacionalidad, como lo era el de la guerra; 3) la reproducción, en distintos momentos y medios periodísticos, de cartas intercambiadas por Alberdi con otros hombres públicos, obtenidas a través de diversos mecanismos, y que contribuían a los objetivos de enaltecimiento y reivindicación.

Se puede acotar que la utilización de cartas como fuentes históricas o literarias, en especial aquellas de carácter político, diplomático o las intercambiadas entre intelectuales -incluso, escritas algunas para ser publicadas-, ha sido un recurso frecuente y prolongado en el tiempo (Mestre Sanchís, 2000), situación a la que no eran ajenas las tradiciones literaria e historiográfica argentinas. Alberdi y Sarmiento, sin ir más lejos, polemizaron a través de cartas, y citaron cartas en sus polémicas. Ya se ha visto, por otra parte, que en el Juan Facundo Quiroga David Peña apeló a ese uso más tradicional, de la carta como documento histórico, siguiendo unas reglas del oficio establecidas por historiadores precedentes, como lo hizo Mitre en su Historia de Belgrano. Lo que se quiere señalar aquí, de manera particular para la temática alberdiana, es la opción metodológica que hace el autor, al atribuir a los papeles autobiográficos un peso muy importante dentro de su argumentación, mostrando un costado íntimo del personaje y, además, al apelar al relato testimonial y a cartas privadas de su propio archivo, para articular su relato histórico. Esta operación le permite construir su obra a partir de su experiencia personal y configurarse a sí mismo, a pesar de lo asimétrico de la relación, como interlocutor privilegiado de Alberdi, aquel al que éste eligió para las confesiones más íntimas; tanto desde París: “Ahí tiene usted la razón que todos ven aquí para que no esté ya en mi puesto en ese Chile que nadie quiere y aprecia más que yo. [...] pero mi mala salud es ya un bastante castigo […]”[49]; como al partir por última vez de Buenos Aires: “No he tenido valor para despedirme de usted. […] Quizás no vuelva más” (Peña, 1911, p. 199).

Los papeles de Peña adquirieron así la característica de “archivo vivo”, del que su autor echó mano en diversos momentos de su existencia para componer sus lecciones, sus discursos y sus alegatos periodísticos. En un momento determinado, consideró volcar buena parte de sus materiales en una obra de Historia, en varios volúmenes, dedicando tres enteros a la temática alberdiana. Pero la producción de una obra histórica tiene sus vueltas. Finalmente, no fue David, sino su nieto, el que publicó, de manera fragmentaria, parte del material sobre Alberdi. Rodofo Ortega Peña realizó con Eduardo Duhalde el estudio preliminar y una selección de las polémicas en las que a través de la prensa había participado su abuelo ya fallecido, y las dio a conocer, en pleno auge de las corrientes revisionistas de izquierda, en el libro Alberdi, los mitristas y la Guerra de la Triple Alianza (Peña, 1965).

La compilación de cursos y discursos

Según el Prospecto diseñado en el cuadernito LIBERTAD, David Peña pensó en dedicar los tomos V y VI de sus Obras a las “Conferencias escritas y disertaciones sobre Historia Argentina”. Allí recopilaría las lecciones de historia y los múltiples discursos que reflejaban su intensa actuación a través de asociaciones y comisiones de homenaje. Siempre con su relato en tercera persona -lo que no hace perder el carácter de egodocumento al texto-, resumió de la siguiente manera en el cuaderno, lo relativo a sus lecciones como docente universitario:

Doce cursos de Historia Argentina lleva dictados el Dr. David Peña en la Facultad de Filosofía y Letras. Uno libre, en la Facultad de Derecho de la misma Universidad Nacional de Buenos Aires y dos, oficiales, en la Universidad Nacional de La Plata.

Ellos han versado siempre sobre temas distintos: la Revolución, el caudillismo, la anarquía, Rivadavia, la tiranía, la organización nacional; el periodismo, la cuestión capital; historia de la Constitución Nacional; Derecho público provincial argentino; examen de las [¿?] constitucionales provinciales, la figura de Alberdi, etc., etc.[50]

El estudio de todos estos temas David Peña lo emprendió con rigurosidad académica, en trabajos preparados para la cátedra universitaria, que denotan una compulsa bibliográfica y documental adecuada, aunque acusan cierta dispersión en la materia, lo que conlleva alguna dificultad para una mayor profundización. Peña se desempeñó como profesor de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires durante trece años, entre 1899 y 1912. A la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (1905) ingresó en 1907, como profesor suplente de Derecho Público Provincial e Historia Constitucional Argentina, como sucesor del doctor Carlos Saavedra Lamas. Y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, dictó como profesor libre un curso sobre Historia de la Constitución, de 1810 a 1852, bajo el decanato del doctor Adolfo F. Orma (1917-1918). Este último dato es uno de los que sirve de indicio para fechar la escritura del Prospecto de su Obra imaginada, hacia la década de 1920.

A lo largo de su desempeño, Peña procuró combinar docencia y divulgación[51], a tono con una concepción de época que atribuía a la historia una función cívica (Devoto, 1999). Así, el ciclo de conferencias del curso que dictó entre abril y junio de 1918 en la Facultad de Derecho fue extensamente difundido en el diario La Razón, tal como lo testimonian los recortes prolijamente pegados en hojas que se conservan en una de las cajas de su archivo. Según reprodujo una noticia, Peña manifestó su decisión de ofrecer ese curso como “tributo desinteresado a la casa donde cursó sus estudios de derecho y ciencias sociales”, y para subsanar la falencia de que aún no existiera en esa Facultad “una cátedra especialmente dedicada a la historia de la legislación argentina”. Resulta de interés la explicación vertida, que buscaba sentar la existencia de una tradición jurídica propia: “se considera que esta legislación existe, es decir, que, al lado de nuestra soberanía propia, poseemos instituciones que responden a una tradición nacional […]”.[52] La crónica periodística detalló, en sucesivas entregas, las materias sobre las que iban versando las respectivas conferencias: historia constitucional, el acta del 25 de Mayo de 1810, la personalidad de Mariano Moreno, el Deán Funes, Rivadavia y el estatuto de 1811, proyectos constitucionales y Asamblea de 1813, personalidad de Monteagudo, proyectos constitucionales de 1815, ideas monárquicas y republicanas, etc.[53]

La actividad docente le dio a David Peña una nueva recompensa, al ser nombrado a mediados de la década de 1920 miembro del Consejo Superior Universitario en representación de la Facultad de Filosofía y Letras. También allí desplegó su labor historiográfica, según reseñó sobre sí mismo en el Prospecto de sus futuras Obras:

En su pasaje por el consejo universitario de la Capital Federal tuvo ocasión de colaborar en la sanción de la ley relativa al monumento a Rivadavia, de fundar el proyecto vuelto luego ordenanza referente a la compilación, ordenación y publicación de las obras de Juan María Gutiérrez, pronunciando discursos de cierta extensión con este motivo, o sea fundándose en la historia.[54]

La frase transcripta es la que permite precisar que el borrador del Prospecto fue confeccionado en la segunda mitad de la década de 1920, ya sobre los años finales de la vida de Peña. Fue en 1925, que pronunció el discurso con el que fundó la importancia de publicar las obras del ex rector, en homenaje a que en 1928 se cumpliría el cincuentenario de su fallecimiento:

Gutiérrez, nos es interesante desde el momento que nace, porque es contemporáneo de la Revolución de Mayo, y la vida de él es para mí la vida e historia de la República Argentina... […] Pero donde se acentúa su grandeza es cuando acepta formar parte del Congreso del 53, donde le destruyó al presidente doctor Zuviría su extenso discurso en el que manifestaba que no era el momento de organizar el país.[55]

Destacó Peña en su fundamentación, sobre todo, las ideas liberales de Gutiérrez y su posición firme frente al Vaticano en las instrucciones dadas a Alberdi[56]; un ideario compartido por el mismo consejero, que no mucho antes se había dedicado a estudiar los antecedentes de política religiosa en el país. El archivo personal resulta tierra fértil para explorar esas derivas de la obra historiográfica de Peña –un conjunto de cartas intercambiadas con Francisco Barroetaveña se refiere al tema-, volcadas durante 1923 en una serie de artículos que dio a conocer La Prensa[57], mucho antes de que, póstumamente -algo similar a lo ocurrido con los fragmentos sobre Alberdi-, se transformaran en libro (Peña, 1960).

Luego de referir a su actuación en el Consejo Superior, en el Prospecto aludía Peña, siempre en tercera persona, a sus continuas tareas de divulgación histórica y de educación patriótica:

En varias ciudades del interior y requerido por institutos de importancia, el Dr. Peña ha dado conferencias dedicadas a próceres o acontecimientos de la historia patria, como le ha sido dado también inaugurar estatuas y monumentos en representación de juntas y comisiones oficiales tan importantes como la Comisión Nacional del Centenario (1910) de la que fue secretario general.[58]

El archivo es testimonio de la difusión que realizó David Peña de su ideario liberal, de matriz alberdiana -el afecto facilitó la sintonía intelectual y la comunión de ideas-, permeado por una fuerte convicción federalista y provincialista. Su epistolario da cuenta de los círculos intelectuales e instituciones desde los cuales le fueron requeridas disertaciones, y de los discursos que pronunció en el marco de comisiones de homenaje. Coronado de la fama que le había dejado la autoría del Juan Facundo Quiroga, en 1908 fue invitado por la Sociedad Sarmiento de Tucumán (1882), presidida por Juan B. Terán, para dictar una serie de conferencias sobre Rivadavia, Dorrego y Alberdi. Celosamente preservados en un libro con hojas para uso contable, aparecen pegados los recortes de El Orden, El demócrata y Heraldo de Tucumán, así como los de La Prensa y El Nacional de Buenos Aires, que se hacían eco de las noticias, e incluso la irónica crítica de Última hora. Estos registros del archivo le permitirían a Peña recordar y acreditar el éxito cosechado en aquella ciudad (Figura 4).[59]

Figura 4

Fuente: AANH, FDP, Libro 3, “Tucumán, junio 20 / 908”, f. 26.

Luego, al fundar en 1911 la revista Atlántida, Peña tuvo una nueva tribuna para dar a conocer su actividad de divulgación histórica. Allí publicó mucho de lo hecho desde la Comisión Nacional del Centenario, como los discursos pronunciados en Córdoba, con motivo de la inauguración de la estatua al Deán Gregorio Funes.[60] Remataba Peña en el Prospecto, sobre esta sección de sus Obras: “Toda esta múltiple labor docente y cívica, seleccionada y repasada por el propio autor, es la que formará el material de la presente obra, que comprenderá dos tomos.”[61] Guardián y arconte (Derrida, 1997), David Peña confesaba la operación de selección de materiales que estaba llevando a cabo sobre sus papeles, lo que le permitiría construir la imagen que de sí quería legar al futuro.

El epistolario, retrato de su autor y reflejo de una época

En el imaginario tomo VII de sus Obras, David Peña proyectaba una “Miscelánea histórica”. Según la explicación ensayada en el borrador del Prospecto: “En este volumen se insertará parte del archivo particular del autor, comenzando por un epistolario que puede ser considerado como elemento de historia, completado por sus impresiones personales.”[62]

Este volumen, el último, daría a conocer la producción escrita más privada e íntima del autor. Antonio Castillo Gómez, especialista en historia de la cultura escrita y en estudio de epistolarios, lo sintetiza con maestría: “Si esta [la escritura], como bien dijo Antonio Vieira en el siglo XVII, puede entenderse como el mejor retrato de cada quien, tal vez sea la modalidad epistolar la que más certeramente represente el alma del que escribe a través de la pluma” (Castillo Gómez, 2014, p. 26).

En 1911 se había publicado por la Imprenta de Coni Hnos. la correspondencia Sarmiento-Mitre. David Peña podía soñar con ver su propio epistolario en letras de molde. Sin haber ocupado personalmente un papel protagónico dentro de la historia argentina, el reivindicador de Facundo Quiroga consideraba que su lugar próximo a hombres notables le otorgaba significado a su archivo epistolar, al punto de convertirlo en “elemento de historia”, es decir, en una fuente valiosa para el estudio del pasado, en un período en el que todavía la Historia se concebía, fundamentalmente, como historia política (Micheletti, 2017). Ensayó, en el Prospecto, una breve autobiografía, que guarda parangón con la encuesta brindada por esos mismos años para la revista El Hogar, reproducida más tarde por Nosotros, con motivo de su fallecimiento. En esta encuesta, comenzaba por ubicar históricamente sus primeros años de vida, de modo que su nacimiento coincidía con el del mismo Estado nacional. La primera oración, constituía ya todo un posicionamiento historiográfico, en el que esquivaba mencionar a Mitre y compartía el desconcierto de Alberdi ante la retirada de Urquiza:

Nací contemporáneamente al reorganizarse la República y ser establecida la unidad nacional, es decir, cuando el primer presidente constitucional, general Urquiza, resolvía ceder el gobierno a Buenos Aires para poner término a la separación de esta provincia del resto de las demás.

Con mi infancia coincidió la terminación de la guerra del Paraguay.

Recuerdo, claro que en forma vaga, los estragos de la fiebre amarilla.

Debo haber presenciado las fiestas de la transmisión del mando del segundo presidente -Mitre- al tercero, Sarmiento; como tengo la impresión de haber visto desfilar las tropas vencedoras de la Revolución de 1874.

Lo que sí recuerdo bien son los trabajos electorales en torno de Avellaneda para la cuarta presidencia. Fue el auspiciador de mis estudios preparativos, que concluí cuando él terminaba su mandato.

Muy joven, al ocupar el general Roca el quinto período presidencial, me tocó desempeñar la Secretaría de una intervención a La Rioja. Al regresar y serle yo presentado, díjole Roca al interventor, con amable sonrisa, mientras fijaba sus claros ojos en mí: -“Veo que ha llevado ud. un ministro imberbe.” Yo no dí bien con el alcance de la frase, pero también sonreí.[63]

Por un lado, esa autoinscripción, o bien, la inscripción de un biografiado en la historia patria -ya se ha mencionado que Peña lo presentó así, también, con respecto a las figuras de Rivadavia y de Quiroga- era demostración de un recurso y de una concepción de la historia -el personaje como representación o reflejo de una época- propios de un estadio historiográfico previo al que implicó la etapa de profesionalización con su pretendida búsqueda de objetividad. Por otro lado, a la lectura de este y otros fragmentos trabajados en este artículo, se les puede aplicar la reflexión de Ignacio Peiró sobre la existencia de una verdadera “vocación autobiográfica” en los historiadores. Para este autor, en los discursos del “yo” de los historiadores se distinguen su “singular percepción y utilización del tiempo” y la aguda conciencia de su propia historicidad, debido a que los historiadores no sólo viven en el tiempo, sino que han “asumido la función de ser sus vigilantes” (Peiró Martín, 2001, p. 365). Por ese sentido de la propia historicidad, David Peña sintió la necesidad de ubicarse a sí mismo, no sólo cronológica, sino históricamente, tal como puede leerse en el Prospecto del cuaderno LIBERTAD:

David Peña, desde niño, ha estado en contacto con personalidades descollantes del país, llegando a merecer de muchas de ellas, además de su amistad, cargos de ilimitada confianza.

En su infancia recibió la

protección de Avellaneda. Alberdi lo acogió, al conocerlo, con todo su afecto

manteniendo correspondencia con él como abuelo y nieto. Sarmiento redactóle el

programa de un diario que fundara en el Rosario en 1888 (fue la última página

del gran hombre). Mitre contestó su correspondencia siempre con atención y

recibiólo con afecto distinción y cortesía, en pleno conocimiento de su

adhesión ilimitada por Alberdi, su contendor y adversario, llegando a

estimularlo para que aceptara la presidencia de la

Comisión Popular que tuvo a su cargo la inauguración del sepulcro de Alberdi

en 1902.

Accidentalmente acompañó al general Roca en su viaje de Buenos Aires al Rosario durante la Revolución de 1893 desempeñando actos de secretario en aquella ciudad. Antes lo fue del Dr. Bernardo de Irigoyen en la gira de este ciudadano por el interior del país, como candidato a la presidencia de la República y en el mismo carácter vinculóse al Dr. Victorino de la Plaza desde 1884, siendo aquel ministro de Hacienda de la Nación.

El propio cargo de secretario privado desempeñó David Peña cerca del Dr. José Gálvez cuando este ciudadano fue gobernador de Santa Fe. Años más tarde, al desempeñar el Dr. Peña el cargo que ya [hemos] mencionamos de secretario general de la Comisión Nacional del Centenario tuvo al Dr. Gálvez, ministro del Interior, de jefe inmediato, como tuviera por la misma causa y época a Don Marco Avellaneda y al Dr. D. Indalecio Gómez.

Fue como un premio a su labor en aquellas memorables fiestas que el ex-presidente de la República, Dr. d. José Figueroa Alcorta le ofreció con instancia el cargo de secretario de Embajada al aceptar él el de embajador ante las Cortes de Cádiz en 1912.[64]

El largo detalle, que no descuidaba destacar la proximidad o relación con seis presidentes del país, además de la amistad con figuras del periodismo, como Emilio Mitre, y de la intelectualidad, como Ernesto Quesada, era una clara búsqueda de legitimación pública, para alguien a quien los cargos encumbrados le habían pasado de soslayo. Al menos, así se autopercibía el autor, casi como víctima de una anomalía: “Curioso es observar, no obstante, que si ha habido un hombre despegado de puestos públicos ha sido David Peña”.[65]

Casi como una consecuencia, por haber “merecido la confianza de presidentes y ministros desde sus primeros hasta sus maduros años”, y por “sus inclinaciones literarias y la independencia singular de su carácter” que “le acordó asimismo el trato, a veces íntimo, con personalidades de distintas calidades”, Peña entendía que el tomo de “Miscelánea histórica” ofrecería “un interés mayor que el de un libro de Memorias, pues a la vez de contener el esbozo de hombres, reflejará épocas y acaso pueda dar un nuevo matiz al cuadro de la vida contenido en sus páginas, sirviendo entonces de nuevo aporte a la historia de un determinado período de la República.”[66]

Lo que Peña intuía según esta última frase, consiste en realidad en una de las mayores riquezas de su epistolario, ya que pueden encontrarse reflejadas allí muchas prácticas de la sociabilidad cultural del período de entresiglos. Así como pueden seguirse también, a través de sus cartas, los rastros de un diálogo historiográfico entre autores que se reconocían por su posición de “independencia”, respecto de las interpretaciones del pasado predominantes (Micheletti, 2018).

Desde una relectura actualizada, puede decirse que las cartas del epistolario de Peña, que junto con información sobre las vivencias personales aportan la imagen de un momento histórico mediatizado por la subjetividad del autor, se encuentran al nivel de las denominadas “autoescrituras”, “escrituras del yo”, o “egodocumentos”.

¿Qué cartas guarda el archivo Peña? Se pueden diferenciar tres tipos de correspondencia, según sus productores. Por un lado, al tratarse del archivo de un historiador, existe un conjunto de cartas recolectadas por éste en el proceso de heurística, para llevar adelante sus investigaciones. Ya se han mencionado las que recopiló para su Juan Facundo Quiroga, y también para realizar la defensa de Alberdi. También hay un núcleo de cartas del archivo familiar, escritas o recibidas por sus ancestros. Este tipo de correspondencia se encuentra reunida, principalmente, en la caja XI del archivo, que posee documentación producida entre 1726 y 1860, es decir, en un período previo al del nacimiento de Peña y constituye lo que él podía considerar su “archivo histórico”.

Por otro lado, el epistolario personal de David Peña se despliega dentro de un arco cronológico que se extiende aproximadamente entre 1881 y 1930, y cobija cartas recibidas por el autor de parte de Juan B. Alberdi, Bartolomé Mitre, Victorino de la Plaza, José Figueroa Alcorta, Luis Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, Paul Groussac, Ricardo Rojas, José Gálvez, Francisco Bosch, Adolfo Saldías, Enrique Peña, Pedro S. Lamas, José Ingenieros, Pastor Obligado, Ernesto Quesada, Juan Balestra, Ramón Cárcano, Miguel Ángel Cárcano, Antonio Dellepiane, Estanislao Zeballos, Carlos Ibarguren, Francisco Barroetaveña, Juan Stefanich, Adolfo J. Carranza, José A. Saldías, Gustavo Martínez Zuviría, Carlos Correa Luna, Juan O’Leary, Mariano de Vedia y Mitre, Manuel Carlés, Manuel Gálvez, Emilio Mitre y Lucas Ayarragaray, entre otros, como así también, un núcleo de copias o borradores de cartas remitidas por el propio Peña. Estas cartas se hallan especialmente en las cajas I y II y, en parte, también, en las cajas III y XII. Este material autobiográfico conformaba el “archivo vivo” y es el que compondría el grueso del volumen de “Miscelánea histórica”.

Finalmente, existe en la caja III un conjunto de cartas y escritos que dan cuenta de intervenciones posteriores sobre el archivo Peña, por parte de los herederos del historiador, así como de intelectuales y editores interesados en dar a conocer sus materiales. Por ejemplo, una carta de Luis Peña (hijo de David) al historiador y editor Gregorio Weinberg, y otra de Ricardo Rojas a Octavio Amadeo y señora (se trataba de Fidela Peña, hija de David). La existencia de esta documentación alerta sobre la precaución metodológica con la que debe abordarse el estudio de un archivo personal, ya que la clasificación, selección y purga de materiales -la “pulsión de destrucción” (Derrida, 1997)- no concluye con su creador, sino que se continúa con quienes han tenido posterior acceso a él.[67]

Con el tomo de “Miscelánea”, compuesto de cartas y otros papeles, se cerraban las Obras de Historia Argentina que no llegaron a publicarse. En la “Noticia biográfica y bibliográfica” que al fallecer David Peña en abril de 1930 confeccionó la revista Nosotros, pudo saberse que los volúmenes ya estaban en preparación, aunque no hubiesen alcanzado la imprenta: “Deja inéditos, según referencia de su hijo: La religión en la Historia nacional; tres tomos dedicados a estudiar la personalidad de Alberdi; un tomo titulado: Recuerdos íntimos. Miscelánea.”[68]

El valor de la escritura autobiográfica para la Historia

A través de una mirada de conjunto sobre la producción de David Peña, disparada a partir de la lectura del Prospecto, se tiene la impresión de que la convicción acerca de que el epistolario personal constituye “un elemento de historia”, lo acompañó al autor a lo largo de toda su práctica historiográfica. El itinerario un tanto irregular a través del cual fue construyendo, entresiglos, su oficio de historiador, permite observar el uso frecuente que hizo de los escritos de carácter autobiográfico –memorias, autobiografías, cartas personales-, propios y ajenos. En este apartado se presentan algunos ejemplos, que pueden rastrearse hasta los inicios de su camino como historiador. Al mismo tiempo, se considera la valoración que realizó de este recurso metodológico, como un aporte a la construcción del conocimiento disciplinar.

A continuación, un primer ejemplo. En los tiempos en que estuvo radicado en Rosario e involucrado en la política provincial santafesina, David Peña decidió fundar una revista que se diferenciaba de sus anteriores incursiones en el periodismo (como los diarios oficialistas Nueva Época y La Época), debido a que su carácter era exclusivamente cultural. Revista Argentina (1891), de la que llegaron a aparecer pocos números, llevaba por subtítulo Historia Americana, Literatura, Legislación, Jurisprudencia y Administración y, en sus páginas, el tratamiento de las cuestiones históricas resultó predominante, asignándose cierto espacio a la divulgación de documentación histórica, particularmente de carácter epistolar. Ya aquí, Peña mostraba su preferencia por este tipo de fuente. En el tercer número, el director dio a conocer dos cartas enviadas a Alberdi a comienzos de la década de 1830, por Bernardino Rivadavia y por Vicente López, respectivamente. Con ellas, se iniciaba la sección “Informaciones históricas”, para la cual, una breve nota del director solicitaba: “Las personas que posean correspondencias o papeles interesantes, pueden servirse de este lugar para darlos a luz. Haremos constar su procedencia.” Dos años antes de que esta publicación tuviera lugar se habían repatriado desde Francia los restos del autor de las Bases. David Peña, como se ha visto, se sentía comprometido con la tarea de rehabilitación pública de la memoria de su ilustre amigo, socavada por el mitrismo, y la difusión de estas cartas contribuía a este propósito. La reproducción de fuentes epistolares, en este caso, se sostenía sobre un criterio de autoridad, ya que la jerarquía intelectual de los dos corresponsales y los juicios vertidos por ambos sobre una obra juvenil[69] servía para enaltecer, por extensión, a la figura de Alberdi. En ese entonces, Peña se limitó a la transcripción documental: la carta debía hablar por sí misma -según había enseñado Leopoldo Von Ranke-, y no iba acompañada de un relato histórico que la explicara.[70]

En ocasiones posteriores, Peña volvió a hacer uso de estas dos cartas, pero insertándolas ya dentro de un discurso histórico que da por resultado un texto de reivindicación. Lo que interesa aquí es mostrar, a través de este caso, de qué manera Peña va engarzando las fuentes de carácter autobiográfico, acompañadas de referencias personales, para construir su argumentación y, a la vez, ubicarse en el relato. La reutilización de materiales configura a su repositorio como un “archivo vivo”, permanente fuente a la que va a abrevar el autor. Así, al comienzo del artículo “Alberdi, Sarmiento y Mitre” publicado en 1918 en la Revista de Filosofía, Peña traza un breve perfil biográfico de los años de niñez y juventud de los tres personajes, en donde resalta la superior formación intelectual del primero. En ese marco, transcribe nuevamente ambas cartas, de Rivadavia y de López, con aclaraciones al pie. De la primera, Peña indica que ha tenido a la vista el original de la carta, “facilitado por el mismo doctor Alberdi”; además, se ocupa de destacar la primicia que supuso su aporte de 1891: “[estas cartas] fueron publicadas por mí en la Revista Argentina, que dirigía en el Rosario de Santa Fe, mucho antes de que aparecieran en los Escritos Póstumos, del doctor J. B. Alberdi”. Sin decirlo explícitamente, Peña se coloca en un lugar de privilegio para el acceso a la documentación, por el grado de intimidad alcanzado con Alberdi. Incorpora, además, nuevos elementos. Transcribe, en esta ocasión, la carta de Alberdi a Rivadavia con la cual el primero acompañó el envío de su obrita y que inició aquel intercambio epistolar de 1834, y le adjunta la siguiente aclaración al pie: “En los artículos que Mitre escribiera en contra de Alberdi, en 1881, insertó esta carta, comentándola risueñamente por sus muchas faltas de ortografía. El original formaba parte del archivo de don Andrés Lamas”. (Peña, 1918, pp. 329-332) Resulta clara la intención de Peña, ya que el comentario maledicente sobre pequeños errores de juventud de Alberdi pierde efecto, en un texto que ha comenzado por marcar las falencias formativas del propio Mitre, y también de Sarmiento, y de destacar, en cambio, las influencias y lecturas de pensadores europeos de que pudo beneficiarse Alberdi, en sus estudios universitarios. Finalmente, el mosaico de cartas encuentra explicación al ser pasado a través del tamiz autobiográfico de Peña, porque entra en relación con un recuerdo evocado años antes frente a un público estudiantil y publicado en “Defensa de Alberdi”:

Al penetrar a la sala de su apartamento (Bolívar y Moreno) en la mañana de ese día, ví el número de La Nación en una silla, desdoblado, ya leído. [...]

Juntando su silla con la mía hasta tocarnos las rodillas, díjome [Alberdi] de pronto, con una voz imborrable:

- “Así, así quisiera tener frente a mí al general Mitre, para preguntarle, mirándonos hasta el fondo de los ojos, en virtud de que odio tan reconcentrado puede disculpar su persistente prolijidad de haber guardado la carta de un niño, escrita hace casi cincuenta años, para avergonzar a un anciano” (Peña, 1911, pp.198-199).

Un segundo ejemplo habilita para hacer un paréntesis, para considerar el empleo que realizó David Peña del recurso autobiográfico como paratexto de su discurso histórico, y evaluar el uso, e incluso abuso, de los documentos del archivo personal. En el apartado anterior, al presentar el volumen sobre “Miscelánea histórica”, se transcribió un fragmento en el que el autor aludía a correspondencia que había recibido de Sarmiento y de Mitre. El haber sido merecedor de la atención epistolar de estos dos expresidentes fue señalado en múltiples ocasiones por Peña como signo de crédito intelectual.

Hay que explicar el origen de esas cartas. David Peña, por entonces un joven audaz lleno de iniciativas, que ya había conseguido despertar el interés y el favor del presidente Nicolás Avellaneda, se comunicó de manera epistolar con Mitre y con Sarmiento para hacerlos conocedores de sus emprendimientos culturales y solicitarles colaboración. A Sarmiento le escribió en 1888 al fundar en Rosario el periódico La Época, y consiguió una respuesta antes de que el sanjuanino muriera. A Mitre le escribió en varias ocasiones: con motivo de la fundación de La Época (1888) y de Revista Argentina (1891); para remitirle un volumen editado con los trabajos de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras y solicitarle opinión sobre la autenticidad de un documento (1899); para proponerle que se pusiera al frente de la comisión encargada de solicitar el traslado de los restos de Alberdi al monumento de La Recoleta (1900). A pesar de que ninguno de los dos se embarcó en las propuestas de Peña, respondieron con amabilidad y le brindaron su opinión y consejos.[71] Estas cartas conservadas en el archivo personal ayudan a dimensionar mejor la actitud de Peña hacia ambos, ya que, si bien en sus escritos y en su actuación en la esfera pública mantuvo una posición crítica a sus ideas, como al estudiar la figura de Facundo Quiroga, y debido a la defensa de Alberdi, reconoció la autoridad que emanaba de ellos y su lugar dentro del campo del pensamiento argentino.

Lo que puede llamar la atención es la difusión que le dio David Peña a las cartas-respuesta de Sarmiento y de Mitre y la inserción de ellas en su obra histórica. Facilitada por Peña, la carta de Sarmiento fue difundida en 1899 en el tomo III de la Revista de Derecho, Historia y Letras dirigida por Estanislao Zeballos, bajo el título “La imprenta en el Rosario”.[72] Luego, Peña se dio el gusto de citarla y extractar de ella una frase, en la “Advertencia” a su Juan Facundo Quiroga. Aseguró que, al escribir el libro de vindicación al caudillo riojano, había seguido el consejo del “mismo grande autor que me ha tocado impugnar” y había tenido en cuenta la “regla emersoniana” que le transmitiera el mismísimo Sarmiento en su carta: “Pudiera ser que un misil me alcance y tenga que dejar caer de la mano la espada que, como lo ha visto, es la pluma que usted empuña. Guárdela del orín del negocio, suprimiendo o avanzando ideas según sopla el viento.” (Peña, 1906, p. XI) No cansado de dar a conocer esta carta, David Peña vuelve a transcribirla en otros escritos, con ocasión o sin ella. En la tercera entrega del artículo aparecido en la Revista de Filosofía, al que ya se ha hecho alusión, llega por fin Peña al momento histórico culminante, bajo el título “Alberdi, Sarmiento y Mitre. Alrededor de 1852”. En el relato de los prolegómenos de la batalla de Caseros, y de la participación de Sarmiento como boletinero del ejército de Urquiza, se refiere a su llegada a Rosario, por entonces modesta villa que se acababa de pronunciar por la revolución. Y como quien no quiere la cosa, a David Peña se le ocurre insertar en nota al pie el siguiente comentario, que antecede a la transcripción in extenso de la, valga la redundancia, extensa carta:

A este preciso momento se refiere Sarmiento en la siguiente carta que me escribió en enero de 1888, año de su muerte, con motivo de la aparición del diario La Época que fundé y dirigí en la ciudad de Rosario. La valiosa comunicación del grande hombre fue como el Programa de mi hoja. Escrita toda ella de su puño y letra, el original no presenta ni una simple enmendatura. Esta carta fue reproducida por la Revista de Derecho, Historia y Letras en junio de 1899. (Peña, 1919, pp. 334-336)

No deja de sorprender cómo se introduce a sí mismo Peña en el relato de los sucesos de 1852, momento en el que ni siquiera había nacido, tan solo por una alusión a la primera imprenta que tuvo Rosario, hecha por Sarmiento en su carta tres décadas más tarde.