Dossier: Santa Fe. El largo proceso de su consolidación urbana y proyección territorial

En busca de seguridad: migrantes santafesinos durante la temprana época colonial

In search of security: Santa Fe migrants during the early colonial era

Verónica Domínguez

Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población (Academia Nacional de la Historia, Argentina), Universidad Austral, Universidad Nacional de Lanús.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2431-1247

María Inés Montserrat

Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población (Academia Nacional de la Historia, Argentina), Universidad Austral.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8219-308

Resumen: El presente artículo aborda la migración de pobladores santafesinos hacia el sur en la primera mitad del siglo XVIII, centrando el análisis en el padrón bonaerense de 1726. Este fenómeno se enmarca en un contexto de inseguridad generado por la conflictividad en la frontera santafesina, que actuó como factor de expulsión. La investigación se inscribe en los estudios sobre movilidad espacial en la época colonial, destacando las limitaciones y potencialidades de las fuentes pre-estadísticas. A partir de un enfoque microanalítico, se busca identificar las características de los migrantes santafesinos y los patrones de asentamiento, contribuyendo a una comprensión más amplia de los procesos sociales y territoriales en la región. Este trabajo se inserta en el marco del Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población de la Academia Nacional de la Historia, que ha generado importantes aportes al estudio de la población rural bonaerense en la temprana época colonial.

Palabras clave: Historia de la población, Época colonial, Migración, Siglo XVIII

Abstract: This paper examines the migration of settlers from Santa Fe towards the Buenos Aires lands during the first half of the 18th century, focusing on the 1726 Buenos Aires census. This phenomenon occurred within a context of insecurity caused by conflicts on the Santa Fe frontier, which acted as an expulsion factor. The study is framed within research on spatial mobility in the colonial period, highlighting the limitations and potential of pre-statistical sources. Using a micro-analytical approach, it seeks to identify the characteristics of Santa Fe migrants and settlement patterns, contributing to a broader understanding of social and territorial processes in the region. This work is part of the project led by the Population History Working Group of the National Academy of History, which has made significant contributions to the study of rural populations in Buenos Aires during the early colonial period.

Keywords: Population History, Colonial times, Migration, 18th century

Introducción

Hacia 1722, don Andrés López Pintado - vecino de Santa Fe - presentó ante el Consejo de Indias la petición de “desavecindarse”[1]. Como él, otros pobladores habían solicitado permiso para abandonar la ciudad a lo largo las primeras décadas del siglo XVIII. Tales casos reflejan la dramática situación que actuó durante este periodo como factor de expulsión de un considerable número de pobladores. La situación de don Andrés ilustra el contexto del movimiento de pobladores santafesinos hacia el sur durante la temprana época colonial.

La conflictividad de la frontera santafesina ha sido estudiada por diversos autores y bajo variadas perspectivas, tanto en el área bonaerense como para otros espacios del territorio.[2] Entre los más remotos ha pasado desapercibido un artículo de Frías (1997) que plantea todas las aristas del problema haciendo hincapié en la disputa entre las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires sobre el derecho a vaquería en la Banda Oriental y Entre Ríos y el modo en que esos intereses influyeron en todo el problema. Cabe mencionar también, el trabajo de Griselda Tarragó (2014) sobre la situación santafesina y la tensión con Buenos Aires entre 1700 y 1745. A partir de su investigación sobre las motivaciones que impulsaron a la Corona a transferir mayores recursos a la Gobernación del Río de la Plata, se plantea interesantes interrogantes sobre el movimiento de población santafesina hacia el sur. La autora se anima a cuestionar las hipótesis tradicionales de Manuel Cervera y enuncia la posibilidad de que el avance de los malones se haya originado en la pérdida de capacidad de defensa y sustentabilidad de Santa Fe.

Por su parte, Judith Farberman y Silvia Ratto (2014) ofrecen un novedoso aporte al centrar la mirada en la sociedad hispano-criolla, más que en las políticas fronterizas. Entre sus conclusiones, sostienen que en los espacios fronterizos santiagueño y del litoral los planes estatales y eclesiásticos fueron menos determinantes que las condiciones locales y enuncian la necesidad de profundizar la comparación con la frontera pampeana.[3]

Es importante resaltar que la primera mitad del siglo XVIII puede considerarse una etapa en gran medida “huérfana” de estudios “frente a la profusión de trabajos que se han dedicado al período clásico de reformas borbónicas del último cuarto de la centuria.” (Tarragó, 2014, p. 42). A este factor se suma una clara preferencia por el abordaje de un periodo más reciente, donde las características del material disponible facilitan el recurso a la estadística aplicada. De este modo se explica por qué muchos otros autores que han estudiado la población – ya sea en Santa Fe o en Buenos Aires- se enfocaron en la segunda mitad del siglo XVIII. Así, por ejemplo, Juan Carlos Garavaglia y José Luis Moreno (1993) estudiaron la migración en la campaña bonaerense en el periodo delimitado por los padrones de 1744 y 1815.

En las últimas décadas, los investigadores han mostrado especial interés por los procesos migratorios en el contexto colonial. Es importante recordar que el concepto de migrantes no existía en el siglo XVIII, no obstante lo cual, las migraciones fueron un fenómeno comprobado durante el Antiguo Régimen. Entendemos por migración el “desplazamiento de individuos con traslado de residencia desde el lugar de origen, o lugar de salida, al lugar de destino, o lugar de entrada, que implica atravesar los límites de una división geográfica” (Frías, 2013, p. 174).

Ya en 2011, en el ámbito del Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población de la Academia Nacional de la Historia, César A. García Belsunce impulsó una mesa sobre la temática en las jornadas de la Asociación de Estudios de Población de ese año. Los frutos de la sesión se plasmaron en una publicación dedicada a la movilidad espacial en la época colonial (Frías, 2013). Para el caso de la campaña bonaerense, es necesario mencionar el minucioso trabajo colectivo realizado sobre los pobladores rurales en los padrones porteños de 1726 y 1744 (García Belsunce, 2017). El resultado de ese trabajo ofrece un listado de los habitantes que permite, entre otros aspectos, identificar a aquellos que migraron de un pago a otro. El estudio preliminar de la obra incluye un valioso aporte respecto de los límites entre los distintos pagos que ha facilitado la ubicación espacial del presente trabajo.

El interés por estudiar la movilidad entre los pagos abre la pregunta en torno a la huida de pobladores santafesinos en la primera mitad del siglo XVIII. En el largo devenir secular, Miriam Moriconi (2014, p. 71) identifica en la tercera década de ese siglo un periodo clave para comprender el proceso de reordenamiento espacial y territorial de la jurisdicción.[4] Mariana Canedo (1993), por su parte, identifica el proceso de apropiación y circulación de la tierra en el Pago de Los Arroyos por aquellos migrantes santafesinos llegados al pago a comienzos del siglo XVIII. Su enfoque privilegia la comprensión del comportamiento de la familia en relación con la tierra y la producción y permite preguntarse en qué medida el patrón identificado por la autora se replicó en la campaña bonaerense. En suma, el interés por reconstruir los procesos migratorios interpagos lleva a la pregunta sobre las circunstancias de pobladores procedentes de la provincia de Santa Fe empadronados en la campaña bonaerense durante la primera mitad del siglo XVIII.

Según el padrón de 1726 un grupo de habitantes santafesinos se hallaban asentados en la campaña de Buenos Aires. Al analizar dicha lista nominativa se aplica la heurística y hermenéutica propias de la ciencia histórica, enriquecidas por las técnicas y modelos de la demografía (García Belsunce, 1998, p. 699). Al tratarse de una fuente propia del periodo pre-estadístico, sus limitaciones desafían al historiador y aún más al demógrafo.[5] La falta de homogeneidad de los empadronamientos y registros propia del periodo, el alto nivel de subregistro, las imprecisiones terminológicas y la necesidad de comprender históricamente conceptos y vocablos ofrecen un verdadero desafío metodológico. No es menor la ardua tarea de cotejo con datos de otro tipo de fuentes, como registros parroquiales y expedientes judiciales. La complejidad de una fuente de principios del siglo XVIII reclama una cuidadosa depuración y corrección de sus datos. Esta tarea inicialmente exige reducir la escala y limitar el análisis a una jurisdicción determinada (Arretx, Mellafé y Somoza, 1993, p. 41).

El presente trabajo se propone, pues, analizar las características de los santafesinos presentes en la campaña, de sus familias y cuáles fueron los patrones de asentamiento a partir de los datos que suministra el padrón bonaerense de 1726. La presente propuesta se enmarca institucionalmente dentro de un proyecto más amplio y ambicioso del Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población, de la Academia Nacional de la Historia. Iniciado por el Dr. César A. García Belsunce y actualmente a cargo de la Lic. Susana Frías, una parte del grupo ha desarrollado el estudio de la población rural bonaerense durante la temprana época colonial. Al encarar el presente trabajo, cabe reconocer este sólido punto de partida provisto por las investigaciones previas y publicaciones ya existentes.

Poblar la frontera

El proceso de poblamiento del territorio rioplatense en la temprana época colonial no se desarrolló de un modo uniforme y constante, sino que sufrió marchas y contramarchas.[6] Una primera etapa con crisis y retrocesos durante el siglo XVII fue seguida de la expansión del poblamiento y la formación de numerosos núcleos urbanos durante el siglo XVIII. En el ámbito del Río de la Plata, este movimiento pendular estuvo relacionado con dos fenómenos principales: el acontecer del frente paulista y el avance del indio, en particular desde el área guaranítica (Beck, 1999). Los autores coinciden en que el entorno rural, hasta finales del siglo XVIII, se hallaba poblado de manera discontinua y por lo tanto desprotegido y débil (Frías, 1999).

La ciudad de Santa Fe, al igual que Buenos Aires, fue fundada como parte del esfuerzo poblacional de la corona y en respuesta a la necesidad que tenía España de conectarse de una forma más directa con Asunción y el Virreinato del Perú. Juan de Garay fundó lo que luego sería la ciudad vieja en 1573 como punto de abastecimiento y de intercambio de mercaderías entre el Atlántico y el Perú. No es objeto de este estudio reconstruir la historia de la ciudad, pero sí resulta de interés resaltar que los límites de aquella jurisdicción fueron más amplios que los de la actual provincia. Abarcaba, además de la casi totalidad del actual territorio provincial, gran parte de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, una pequeña zona de Brasil, parte de la Banda Oriental, partes de Santiago del Estero, algunas localidades de Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires (territorio ubicado entre Pergamino, Colón y Baradero) (Tica, 1992a).

La jurisdicción, a pesar de sus riquezas, en sus inicios no resultó atractiva para el asentamiento de población española por lo que permaneció escasamente poblada hasta mediados del siglo XIX. La excepción fueron las zonas ganaderas en torno a Santa Fe y las que corresponden al pago de Los Arroyos con centro en Rosario (Tica, 1992a). La amenaza que suponían los indios pone de relieve la condición de frontera en la que se hallaba la ciudad de Santa Fe desde los comienzos mismos de la fundación. A lo largo de su territorio se ubicaban diversas parcialidades, tales como tobas, mocovíes, abipones, calchaquíes, mocoretaes, quiloazas, calchines, corondas, timbúes, caracas, chanes y querandíes. Si bien representaban tradiciones culturales diferentes, la común belicosidad de estos indígenas fue una de las principales razones para retrasar el poblamiento (Tica, 1992b).

Junto con la fundación se hizo necesario dotar a la jurisdicción de gobierno y habitantes. Así surgió el cabildo con sus alcaldes, regidores y tenientes de gobernador, que en el período en estudio dependían del Gobernador del Río de la Plata. Todos ellos, con la misión de administrar y hacer efectiva la radicación de vecinos (Tica, 1992b). La vida santafesina lejos estaba de ser fácil. La lucha por la supervivencia era diaria, fuera por el aislamiento, la escasez o la amenaza de los indios. Las pestes, sequías, inundaciones y otras catástrofes sumaban dificultades que obligaban a las autoridades a prohibir, como se verá adelante, la salida de las familias asentadas que huían de una vida de privaciones y peligro. No escapó al panorama general la necesidad de trasladar la ciudad a un nuevo emplazamiento menos vulnerable que el anterior (Tica, 1992b, Beck, 1999).

La primitiva ciudad sufrió “un prolongado proceso de destrucción, tanto atribuible a los aborígenes como a la naturaleza” (Viglione Arrastía, 2006, p. 127) que derivó en su traslado en 1660 a la actual ubicación. Hacia 1675 el nuevo emplazamiento de la ciudad de Santa Fe contaba con un millar de habitantes, suma que hacia comienzos del siglo XVIII se elevaba a 1500 y para 1730 a unas 7000 almas. La población se distribuía de forma dispersa a lo largo del territorio urbano y rural, no solo como consecuencia de la amenaza india sino como parte del proceso de ruralización que desde fines del siglo XVII afectaba toda la región (Frías, 1999). El número de habitantes a partir de entonces descendió y la ciudad se despobló siendo la población de los pagos, en particular la del Salado, Coronda y Rincón, la que más se acrecentó (Barriera, 2006).

Santa Fe, como se señaló, fue desde sus orígenes una ciudad de tránsito en la ruta que articulaba el ciclo de producción-circulación desde el litoral hacia Perú. No obstante, la situación de frontera hizo que la jurisdicción tuviera un marcado carácter militarizado:

En Santa Fe la vieja, las fronteras de guerra presentaban dos frentes principales: la “otra banda” - actualmente provincia de Entre Ríos hacia el este - y el valle Calchaquí, hacia el río Salado, al norte. Desde finales del siglo XVII, y ya en el nuevo sitio, (...) la zona se tornó más conflictiva por la llegada de pueblos indígenas más grandes y con un potencial de ataque mayor, procedentes del tronco guaycurú, como abipones, mocovíes y tobas, a los cuales se agregaron los ataques charrúas desde la actual provincia de Entre Ríos. (Barriera, 2006, p. 177).

En el caso de Santa Fe, Catalina Pistone (1992), señala que hacia comienzos del siglo XVIII la ciudad y su jurisdicción se hallaba bajo una extrema pobreza, con una población exigua, mal abastecida y amenazada de manera constante por el indio. Las pésimas condiciones de vida se advierten hacia 1713, momento en que “la ciudad empezaba a despoblarse, debido a los excesivos derechos que tenían que pagar los vecinos y la continuada guerra con los salvajes” (1992, p. 29). Cervera (1939), por su parte, insiste en la difícil situación de esa región donde los indios tuvieron a la ciudad de Santa Fe rodeada entre los años 1713 y 1740.

En su Historia de la Provincia de Santa Fe, Cervera (1979) refiere la dramática y recurrente situación de la ciudad. Para 1701 menciona la denuncia que hace el procurador de un ataque abipón[7] con el saldo de 13 muertos. Desde ese momento el acercamiento de indios abipones fue permanente siendo la población local incapaz de una efectiva defensa. De ahí, que se iniciaran reclamos de ayuda a Buenos Aires, cabeza de la gobernación, de manera persistente:

Estos son los primeros anuncios de la larga y costosa guerra, que empezó Santa Fe a sostener contra estos indios, y que la colocó en la última miseria y ruina. Para rechazar estos ataques, se establecieron corridas mensuales (...) (Cervera, 1979, p. 419).

A los ataques abipones se sumaron los de mocovíes y otros indios del Chaco agravando la situación general e incluso produciendo el alzamiento de los “indios pacíficos” (Cervera, 1979, p. 420). A pesar de los daños, fue imposible lograr una defensa coordinada. Cada cabildo velaba por los intereses y bienestar de los propios. Pero tampoco contribuía la falta de coordinación entre jurisdicciones. Es el caso, por ejemplo, de la campaña al Chaco que llevaron de forma conjunta Santa Fe y Tucumán en 1710-1711. Los esfuerzos que exigían estas campañas no se condicen con la disponibilidad de combatientes y defensores. La desguarnición condujo, lejos de lo esperado, a nuevos avances de los indios hacia el sur (Cervera, 1979).

Este alejamiento y la incapacidad de gestionar la defensa, llevó a que la población buscara evitar la catástrofe. En este sentido, Cervera (1939, p. 264) retoma las palabras de Pérez Colman en su Historia de Entre Ríos según las cuales el padrón de vecinos en el Paraná de 1745 registra 126 cabezas de familia, sin contar peones o agregados, que se reconocen como santafesinos.

Queda manifiesta la tensión que existía en la zona entre necesidad de defensa, y por ello de hombres, y la despoblación que se producía en la medida que las familias - víctimas del miedo - buscaban escapar y la ausencia casi total de recursos. De esta manera, las autoridades debieron prohibir que se abandonaran los poblados a riesgo de la pérdida del territorio en manos de los indios. Pero también las obligó a reclamar el regreso de los que se habían ido:

(...) temiéndose mayor despoblación, se prohibió a los vecinos y pobladores de los pagos del Rincón, Salado y Saladillo, el abandonar sus sitios, ni llevar sus mujeres o ganados, a otros pagos o ciudades (...) y como se necesitaba el mayo número de defensores, se pidió al gobernador ordenara a los vecinos de Santa Fe que habían abandonado esta ciudad y se hallaban en Buenos Aires, el que volvieran, para la defensa. (Cervera, 1979, p. 427).

Dice Cervera que las quejas tienen como centro los vecinos de mayores recursos, los que pueden dejar todo atrás e instalarse en otros lugares, con familias y bienes, Finalmente, en marzo se prohibió totalmente que los vecinos abandonaran la ciudad (Cervera, 1979, pp. 428, 438). Hacia 1721 la población estaba confinada a unas pocas cuadras, según coinciden las fuentes. Debido al traslado de la población al sur, hacia Coronda, Romero, Carcarañal y los Arroyos se habían casi abandonado los pagos de Ascochinga, Rincón, Saladillo y parte del Salado (Cervera, 1979, p. 447; Tica, 1992, p. 37). Santa Fe resultó la ciudad más perjudicada por la peligrosidad de la frontera, y su población - a pesar de los esfuerzos del cabildo – se diseminó hacia el oeste y hacia el sur, principalmente por la campaña santafesina y la zona entrerriana - la que por entonces pertenecía a la jurisdicción santafesina - que dio origen más tarde al curato de los Arroyos y un núcleo de población en La Bajada” (Frías, 1999, pp. 114-115). El éxodo santafesino sería una contribución fundamental para la formación de Rosario y Paraná (Roverano, 1963, p. 26).

Damianovich (2017) coincide en la situación dramática de la ciudad de Santa Fe en la segunda década del siglo XVIII. Mengua constante de población, malones permanentes y reclamos de auxilio al gobernador describen, en sus palabras, la vida de la ciudad entre 1725 y 1726. De esta época data la ocupación del pago de Coronda por los guaycurúes y el desplazamiento de los pobladores al sur del Carcarañá y hacia La Bajada (Entre Ríos). La caída de Coronda había interrumpido las comunicaciones terrestres con Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero al tiempo que incipientes poblados se extendían en los Arroyos y La Bajada; a los que se irían dotando de alcaldes de hermandad y parroquias.[8]

Lía García (1996) describe la situación demográfica del pago de Los Arroyos entre los años 1731, fecha de la creación del curato con la capilla del Rosario como convergente de la feligresía, y 1744, cuando se llevó a cabo el recuento general de vecinos. Entre ambas fechas, la autora ubica un cambio del volumen poblacional asociado a dos factores: la división de mercedes reales y “éxodo de los habitantes de la ciudad y zonas aledañas hacia los lugares que estaban más alejados del peligro que significaba la presencia de los guaycurúes y charrúas en las cercanías de sus hogares” (García, 1996, p. 2).

Al ataque indio se agregaba la falta total de abasto. En este contexto, la supervivencia de los moradores dependía del suministro voluntario de particulares como fue el caso de las donaciones de vacas por parte de los Jesuitas desde sus estancias o de Andrés López Pintado cuando “ofreció 100 caballos y 70 vacas escogidas” (Cervera, 1979, p. 437), y tiempo después 500 vacas para “las gentes que ocupan los fuertes de las frontera”, e incluso “saliendo en persona a su costa con caballos suyos a correr la campaña en seguimiento del enemigo” (AGN, Tribunales, Leg. 1, exp. 8).

Los años que median

entre el inicio del siglo XVIII y 1740 fueron pues años de extrema

gravedad para los pobladores de Santa Fe afectados por el permanente ataque de

los indios, la completa ausencia de recursos y ayuda y el constante

despoblamiento. La violencia de los ataques provocó la pérdida de hombres en

correrías infructuosas, con el consiguiente aumento de viudas y presumiblemente

huérfanos. Ante tal situación, las

prohibiciones de salida eran sistemáticamente infringidas mientras que la

actividad económica se paralizaba de forma completa.

Hacia el final de ese período, entre 1731 y 1742, los gobernadores Echagüe y Andía y Vera y Mujica dieron comienzo a cierto sometimiento de los indios ya fuera sellando paces con ellos o estableciendo pueblos indios, curatos[9] y reducciones. Para frenar su avance, además, Francisco de Vera organizó tropas que resultaron diezmadas. Ante el fracaso defensivo, abipones y mocovíes atacaron sistemáticamente a Santa Fe (Frías 1997, p. 13). Esta presión en la frontera norte podría explicar el caudal de población santafesina que llegó a los pagos bonaerenses y que en 1726 fueron empadronados en esa jurisdicción. Las décadas de 1710 a 1740 constituyeron el momento de mayor enfrentamiento, originando un movimiento de la población que abandonó la ciudad de Santa Fe y la campaña en busca de un ámbito más seguro (Tarragó 2004, p. 249).

Muchos pobladores santafesinos abandonaron su terruño para residir en Buenos Aires o pidieron autorización para emigrar hacia zonas más seguras. El cabildo - en sus esfuerzos por evitar el éxodo - negó la autorización e incluso reclamó ante el gobernador el regreso de quienes se habían trasladado a Buenos Aires (Roverano 1963, pp. 7-8). Con motivo de los ataques indios en enero de 1718, se emitió un bando que prohibía la salida de cualquier persona de la ciudad (Roverano, 1963, p. 9) tal como se había hecho en ocasiones anteriores y se reiteraría en los años subsiguientes.

Ya en 1714 la autoridad capitular impidió que el capitán Ambrosio de Alzugaray se mudara junto con su familia a Mendoza (Roverano, 1963, p. 7). Damianovich (2017) relata el caso del procurador de Santa Fe, Fuentes del Arco, quien en agosto de 1727 pidió ante la Corte de Madrid se autorizara a su familia (mujer, madre, hermanos, sobrinos e hijos) a abandonar Santa Fe dada la violencia de los ataques indios.

Incluso en años posteriores, muchos vieron impedido su traslado por decisión del Cabildo de Santa Fe. En 1728 Petrona Álvarez de la Vega solicitó permiso para ir a Luján de romería. Si bien fue autorizada, debía ir sola y cada uno de sus hijos otorgaría una fianza de mil pesos “para asegurar su regreso”[10]. Los pedidos de esta naturaleza desataron en el seno del cabildo un debate donde el Regidor Juan de Zevallos alegó que estas situaciones facilitaban “la deserción y resta gente a la defensa, agregando que en la ciudad hay suficientes templos para hacer romerías” (ACSF, Tomo X A, f. 230 V a 233, 9/9/1734).

Cervera (1979) recoge en su Historia de Santa Fe otros casos de familias que huyen de la miseria y el peligro hacia Buenos Aires: “cinco familias más salen en carreta para Buenos Aires, y el Teniente Gobernador da permiso para que efectúen lo mismo, a las de Asencio González, Ana de Andino y otras, declarando el Procurador de ciudad, ser imposible coartar la libertad de los pobres y afligidos, quieren retirarse de aquí, cuando no se impide a ricos y cuando algunos salen con permiso especial del Gobernador, como lo hizo Francisco Mir que se fue a Mendoza, y otros con pretexto de romería, huyen sin intención de volver” (Cervera, 1979, pp. 458-459). Finalmente, en 1738 el Cabildo santafecino suspendió las licencias para hacer romerías a partir de la denuncia contra doña Josefa de los Ríos, quien había ido a Buenos Aires y fue obligada a regresar (Montserrat, 2020, p. 67)

Gente foránea

Todos los

casos mencionados anteriormente confirman las investigaciones ya realizadas

sobre la población rural bonaerense, donde se muestra un importante movimiento

de familias en busca de un sitio más seguro en la campaña. Se trató de un

fenómeno coincidente con el aumento de la presión de indios abipones y mocovíes

sobre la frontera norte de Santa Fe durante las primeras décadas del siglo

XVIII. Las fuentes parroquiales y los padrones han permitido estudiar el

trajinar de aquellos pobladores que, ya fuera para conchabarse,

bien junto con sus familias en busca de mejores condiciones, otros

como peregrinos o misioneros, o forzadamente en caso de los esclavos y de las

milicias guaraníes se trasladaron a otros territorios en busca de mejores

condiciones de vida. (Frías, 2013).

El 28 de agosto de 1726 el gobernador y capitán general de Buenos Aires don Bruno Mauricio de Zavala ordenó empadronar la población de la ciudad y la campaña con el objetivo de identificar la “gente foránea”, aquellas familias que, al no tener tierras propias, podrían ir a poblar Montevideo. Como todos los padrones del periodo pre-estadístico, la cobertura es parcial. Por ejemplo, la población esclava no fue registrada en todos los pagos y no se señala con claridad cuando se trata de indios y cuando de gente de las castas. Los empadronadores no especifican el lugar de nacimiento, pero consignan el lugar de procedencia de quienes se habían asentado en cada pago. La posibilidad de estimar y seguir la movilidad de la población se torna dificultosa, ya que no siempre registran los transeúntes o subregistran a las mujeres y los niños (Farberman 2000-2001). Así, en el pago de La Costa encontramos a “Lázaro Insaurralde con familia en tierras del Cap. Jacinto Berdún de Santa Fe, todos que a tiempo de cuatro años están en esta ciudad” (AGN, 9-9-7-5, Padrón de 1726, f. 11). Información de este tipo no resulta suficiente para precisar la cantidad de personas del hogar, la estructura de este, las edades ni el sexo de los demás integrantes. En algunos casos, la procedencia santafesina se explicita con claridad. En otros, es posible inferirla. Por ejemplo, en el Rincón de San Pedro, Silvestre Perez y su mujer doña Maria Gaitán con dos hijos pequeños “son de Santa Fe y en su compañía su suegra doña Gerónima de Atay” (Actis, 1968, p. 72). Si bien no explicita el origen de esta última mujer, cabe deducir que migró también desde Santa Fe.

Los pagos empadronados fueron Los Arroyos, La Costa, Luján, Cañada de la Cruz, La Matanza y Magdalena. Posiblemente los padrones de Las Conchas y de Areco se hayan extraviado (García Belsunce 2017, p. 40). Don José de Avellaneda había recibido el encargo de empadronar Cañada Honda y Arrecifes, pero no lo ejecutó. Por tanto, el 27 de marzo de 1727 fue designado don Bartolomé Verdún de Villaysan para hacerlo, quien el 28 de abril de ese mismo año terminó de ejecutar el relevamiento. Lamentablemente el documento original no se ha incluido en el mismo legajo junto al resto de los pagos (Salas, 2016, p. 20). Sin embargo, el obispo solicitó una copia y la misma fue transcripta entre las actas y acuerdos del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires en 1728 (Actis, 1968, pp. 68-73).

El caso de Los Arroyos merece una breve explicación. Barriera (2014) distingue entre espacio y territorio, señalando como principal diferencia el entrelazamiento particular que se da en un territorio entre unas autoridades, el suelo y la población. El territorio es, pues, una realidad geográfica y humana provista de jurisdicción. En este marco, la expresión pago puede designar tanto a un espacio -extensión organizada a partir de distintos tipos de agencia - como a un territorio. El área de los Arroyos era para los santafesinos, en tanto espacio, una zona precisa, “una cuenca de drenaje de la llanura fluvial extendida al este del río Paraná desde la desembocadura del río Carcarañá en el Coronda (nombre del brazo occidental de Paraná a esa altura) hacia el sur hasta el arroyo de Ramallo.” (Barriera, 2014, p. 11). Pero como territorio, el reconocimiento de la autoridad no era claro ni lineal. Los límites del cabildo santafesino se mantuvieron en duda hasta 1721, cuando se reconoce como límite sur el arroyo Las Hermanas, “cuya banda norte pertenecía a Los Arroyos y la del sur a los Arrecifes” (García Belsunce, 2017, p. 23).

Santa Fe desde 1616 nombraba alcaldes de hermandad para el gobierno de sus campañas, pero recién en 1725 aclaró que uno de ellos tenía jurisdicción sobre la otra banda del río (Entre Ríos) y el otro sobre Los Arroyos, un territorio que comenzaba al sur de Santo Tomé y terminaba en Arroyo del Medio (Barriera, 2014). Sobre esta jurisdicción se superpone la del curato de Los Arroyos, que consolidó el topónimo a costa de acotar el espacio:

Entonces, mientras que la espacialización del área corría de la mano del traslado voluntario y forzoso de poblaciones criollas y de pueblos indios hacia la región, así como del incremento de los intercambios comerciales y la producción agraria, “los Arroyos” –como territorio– ganó más densidad conceptual y precisión en sus contornos distritales con el curato que con la designación del alcalde.

Lo concreto es que hacia 1738, cuando Benegas y Frías redactaron el padrón, el espacio regional comprendido entre el sur del Carcarañá y el Arroyo del Medio coincidía con los contornos del territorio eclesiástico (“el curato”), pero para el cabildo, el territorio del Pago de los Arroyos comenzaba en el paso de Santo Tomé y terminaba en el Arroyo del Medio. (Barriera, 2014, p. 11)

En los años sucesivos, la jurisdicción comprendió todo el territorio ubicado al sur de la ciudad de Santa Fe, al oeste del Paraná entre el Paso de Santo Tomé hasta el Arroyo del Medio; límite que separaba el pago de la jurisdicción de Buenos Aires (Barriera, 2014, p. 12). Esto explica que, en 1726 el empadronador mencione a los “vecinos de Santa Fe que están poblados en dichos pagos”[11], pero distingue a un vecino de Buenos Aires, un cordobés y santiagueño, un indio con su mujer y un “mestizo del Perú”[12]. Dado que aquellos que hubieran abandonado la ciudad de Santa Fe para instalarse en Los Arroyos seguían bajo jurisdicción del mismo cabildo, cabe suponer que no se percibían ni eran observados como migrantes o recién llegados. Viglione Arrastía (2006) al analizar el poblamiento de la jurisdicción afirma que a partir de 1715 y como fruto del avance aborigen sobre Santa Fe se registra el traslado de familias, como las de Antonio Ludueña, José de Villarruel, Pablo Montenegro, José de Galloso, Francisco de Frías y Pedro de Acevedo. Esto supuso también el desplazamiento de la explotación ganadera. El crecimiento y desarrollo de la zona sur del pago exigirá la erección de una parroquia subsidiaria en el oratorio de Bernardino Pozo y en 1754 un vice curato (Viglione Arrastía, 2006, pp. 140-141).

Para el resto de los pagos, el padrón de la campaña de 1726 deja constancia de la presencia de 58 pobladores de origen santafesino. No se trata de un grupo significativo: apenas un 2,34% del total de la población empadronada. La mayor presencia santafesina se observa en Luján y Cañada de la Cruz. En cambio, en los pagos al sur de la ciudad - La Matanza y Magdalena - se empadronaron mayor cantidad de paraguayos, cordobeses y correntinos.

Tabla 1.

|

Pago |

Total de pobladores |

Santafesinos |

|

La Costa |

145 |

7 |

|

Cañada de la Cruz y Pesquerías |

549 |

22 |

|

Luján |

683 |

15 |

|

La Matanza |

210 |

3 |

|

Magdalena |

571 |

2 |

|

Arrecifes |

253 |

9 |

|

Cañada Honda |

71 |

0 |

|

Total |

2478 |

58 |

Fuente: elaboración propia. Padrón de Campaña de 1726. AGN. Sala IX 9-7-5

Al considerar la etnia de los pobladores, cabe aclarar que la noción de etnia no se reduce a un dato objetivo sobre el componente racial, sino que depende de la apreciación del mismo sujeto y del observador, en este caso un empadronador. Dado que la etnia podía condicionar el estatus social, su identificación no estaba exenta de componentes subjetivos (Montserrat 2020, p. 106). En el caso de los santafesinos empadronados podemos distinguir seis hombres “criollos”, expresión que en el contexto rioplatense de los siglos XVII y XVIII equivale a mestizo (García Belsunce 1997, p. 98). Solo uno de ellos está casado. Se trata de mano de obra que se trasladó a la zona, para conchabarse en estancias o chacras. En el caso de Antonio Álvarez - criollo - había llegado al pago de La Costa en 1706 y al ser empadronado era capataz, con tres mozos a cargo, dos paraguayos y el otro “criollo de Santa Fe” que estaba en su compañía desde hace cuatro meses (AGN. Sala IX 9-7-5, f. 10 v.).

Merecen especial atención los dos casos de indios. En Arrecifes, Félix Álvarez - casado con Luisa - no tienen hijos. Por su parte, Ignacio, indio casado con Bartola, residentes en Cañada de la Cruz desde hacía cuatro años, con tres hijos pequeños (AGN, 9-9-7-5, f. 24 v.). Agregados uno en tierras de don Baltazar Quintana y el segundo en la estancia de Manuel de Olivera, se trata de indios incorporados a la sociedad hispanocriolla. La frontera constituyó un espacio permeable y de convivencia que no se limitó a momentos de conflicto e intercambio comercial (Barriera -Fradkin, 2016). Así como facilitó la vida de desertores permitió la incorporación de aborígenes al mundo hispanocriollo. Tanto los padrones como los registros parroquiales permiten encontrar estos casos de “mestizos culturales” que incorporaron prácticas de la cultura que los hospeda (Farberman - Ratto, 2009, p. 41). Tal como observa Frías al analizar el fenómeno en los libros parroquiales del siglo anterior, “las cifras no dan cuenta exacta de la realidad; en el caso de los indios no traslucen la complejidad de su relación con la sociedad hispana” (2020, p. 104). Otras fuentes permiten comprobar la adopción de las estructuras hispánicas tanto en el plano religioso, como en el social e incluso judicial (Frías, 2010, pp. 104-106).

Salvo algunos pocos casos, como el ya mencionado de un capataz con peones, la mayor parte de los santafesinos que han migrado durante las primeras décadas del siglo, lo han hecho con sus familias. Se trata de matrimonios o mujeres viudas que se trasladaron junto con sus hijos. Con excepción del hogar de Silvestre Pérez, quien vive con su mujer y su suegra en Arrecifes, se trata de familias nucleares, tal como era predominante en la campaña bonaerense en la temprana época colonial (Montserrat, 2020, p. 166). Así también, las relaciones familiares no se limitaban a ese pequeño núcleo, sino que se ampliaba con vínculos de parentesco y vecindad que en el caso de los migrantes se hace más fuerte. Cada nueva familia que llegaba buscaba la proximidad con aquellos vecinos de Santa Fe que ya se habían asentado. Resulta fácil imaginar la natural cercanía con aquellos rostros conocidos y posible ayuda para los recién llegados. El Capitán Jacinto Verdún - el único santafesino propietario - llegó al pago de La Costa en 1717. Cinco años después, se instaló en sus tierras como agregado Lázaro Insaurralde con su familia (AGN. Sala IX 9-7-5, f. 10 v.- 11). De igual modo, en Cañada de la Cruz, en la estancia de Simón de Olivera encontramos un peón santafesino y una familia del mismo origen. Esta cercanía se observa en el caso de doña Josefa de Aguilar, viuda que reside en la misma estancia que su cuñado Miguel Basualdo. (AGN. Sala IX 9-7-5, f. 25). Se trata de un tipo de agregación, concepto estudiado para la campaña bonaerense durante la primera mitad del siglo XVIII por el Grupo de Trabajo sobre Historia de la Población (García Belsunce y Frías, 2000). El análisis de los padrones permite definir el agregado como aquellos “parientes, amigos o extraños que se unen al grupo familiar o a la tierra de un tercero” (García Belsunce y Frías, 2000, p. 23). En el caso del colectivo analizado es posible constatar que - salvo un caso - todos los jefes de hogar se agregaron a tierras ajenas.

En este punto, cabe considerar que el proceso de apropiación de la tierra analizado por Canedo (1993) en el pago de los Arroyos se replica en la zona bonaerense y para el momento del padrón la mayor parte de los santafesinos se ha establecido y trabaja tierras ajenas.

Tabla 2.

|

Período que llegaron al pago |

cantidad |

|

entre 1726 y 1720 |

31 |

|

entre 1719 y 1710 |

11 |

|

antes de 1710 |

1 |

|

no especifican |

8 |

|

total |

58 |

Fuente: elaboración propia. Padrón de Campaña de 1726. AGN. Sala IX 9-7-5

Los migrantes empadronados en 1726 llevaban un promedio de 5 años en la zona. Tal como se puede ver en la Tabla 2, la mayoría eran recién llegados o no habían contado con tiempo suficiente para contar con tierras propias. Si se tienen en cuenta los factores de expulsión, muchos de ellos habrían migrado como lo hizo Cristóbal de Ávila. Casado con Petrona de Ávila, con motivo de una enfermedad hizo su testamento en 1725, donde dejó constancia que al momento del matrimonio tenía cien vacas tamberas, veinte caballos, tres manadas de yeguas y mil ovejas, pero “durante dicho matrimonio se ha perdido, gastado y consumido todo por varios infortunios que he tenido” (AGN, Escribanía, Reg. 3, años 1725-1726). Lamentablemente, no especifica de qué modo perdió todos los bienes, pero permite comprender que un año más tarde el empadronador lo encontrara residiendo en tierras ajenas.

El padrón registra 21 hogares integrados por santafesinos, de los cuales 4 están presididos por una mujer viuda. Estas mujeres a cargo del hogar en un ámbito rural de frontera pueden llamar la atención. Sin embargo, se trata de un fenómeno ya constatado en la sociedad temprano colonial. Si bien la jefatura femenina era menos frecuente que en la ciudad, cuando se trataba de una mujer viuda o con marido ausente acostumbraban tomar en sus manos la conducción del hogar y administrar los bienes (Montserrat, 2020, p. 179).

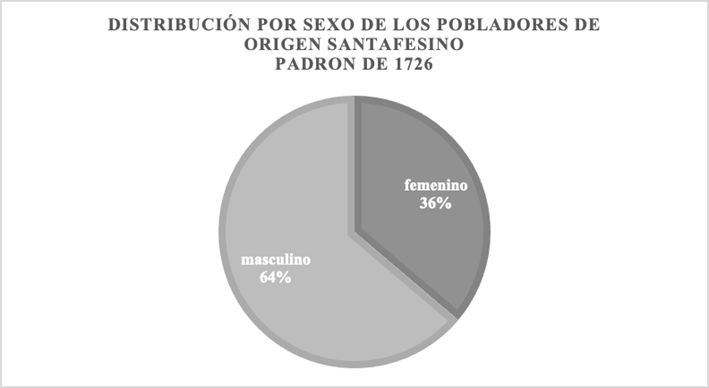

Gráfico 1.

Fuente: elaboración propia. Padrón de Campaña de 1726

La relación de masculinidad en el mundo rural bonaerense - si bien varía según los pagos - responde a las características propias de una población de frontera que recibe un aporte migratorio masculino (Montserrat, 2000, pp. 102-103). El total de migrantes santafesinos es muy reducido para calcular la relación de masculinidad y obtener un resultado estadísticamente significativo. Sin embargo, es posible constatar un desequilibrio originado por los 7 hombres empadronados trabajando en tierras ajenas.

La realidad fronteriza no solo expulsó población de Santa Fe hacia Buenos Aires, sino también requirió la construcción de fuertes y la movilización de hombres capaces de portar armas. La movilidad de los pobladores no se dio en una sola dirección. Encontramos también tres pobladores del pago de La Costa y de Arrecifes que en el momento del empadronamiento sus familias declararon que estaban en “el destacamento de Santa Fe” (AGN, Sala IX 9-7-5, fs 11v, 12v, 23). La tensión de la frontera movilizó pobladores en ambos sentidos: familias en busca de seguridad hacia el sur y hombres para reforzar la defensa en Santa Fe.

Conclusiones

La movilidad de población en el siglo XVIII en lo que fuera el actual territorio argentino está ampliamente descripta en la bibliografía existente. Durante la primera mitad del siglo XVIII diversos tipos de fuentes nos permiten constatar un movimiento migratorio de familias santafesinas que se trasladan hacia tierras bonaerenses en busca de mayor seguridad. El análisis realizado se aleja del tradicional marco analítico aplicado a las migraciones en términos de expulsión y atracción, para insertarlo en un contexto más amplio de la historia social (Camps i Cura, 1993, p. 24).

A la luz de nuevas preguntas, el estudio del padrón de 1726 brinda una rica información sobre aquellas gentes que, abandonando Santa Fe, se asentaron preferentemente en los pagos más cercanos de Cañada de la Cruz, Pesquerías y Luján. Se trata de familias, generalmente restringidas, que se instalan como agregados en tierras ajenas. Si bien la mayoría son españoles, también fueron identificados criollos e indios. El trabajo de microanálisis realizado permite inferir que en la campaña bonaerense se replicó el mismo patrón de apropiación de la tierra que Mariana Canedo (1993) identificó en el Pago de Los Arroyos. La pregunta queda abierta a la exploración futura a partir de otras fuentes que permitan determinar la totalidad del proceso.

La alta relación de masculinidad que caracteriza a la población rural de la temprana época colonial en el Río de la Plata se ve acentuada en el grupo analizado. Si bien mayoritariamente estuvo conformado por familias, también migraron hombres solos para conchabarse o trabajar en chacras y estancias. Si bien la población femenina es más reducida, no faltaron viudas presidiendo algunos hogares. La historia de estas mujeres, así como las familias identificadas, merecerían – al igual que el mencionado caso de don Andrés López Pintado - un estudio más profundo a partir de la documentación local en Santa Fe. Futuras investigaciones podrán arrojar nueva luz sobre este fenómeno migratorio.

Referencias Bibliográficas

Actis, F. C. (1968). Actas y documentos del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, vol. III. Libro de autos y decretos. Buenos Aires: Ediciones Paulinas.

Areces, N. R. (2009). Las fronteras en los estudios regionales y etnohistóricos. Propuesta de análisis. En: Martínez, Yoli; Pérez Zavala, Graciana y Yanina Aguilar (Comp.), Las sociedades de los paisajes áridos y semiáridos del centro-oeste argentino. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.

Arretx, C.; R. Mellafé y J. Somoza (1993). Demografía histórica en América Latina. Fuentes y métodos. San José de Costa Rica: CELADE.

Barriera, D. (2006). Nueva Historia de Santa Fe. Economía y sociedad (siglos XVI-XVIII). Tomo III, cap. 8. Rosario: Prohistoria.

Barriera, D. (2014). Al territorio, por el camino de la memoria: dos jueces rurales evocan y listan a los habitantes de su jurisdicción y sus actividades económicas (Pago de los Arroyos, Santa Fe del Río de la Plata, 1738). En: Mundo Agrario, 15 (30), diciembre 2014. [consultado: 23 de junio de 2023, recuperado de http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar]

Barriera, D. y Fradkin R. O. (Coord.) (2016). Gobierno, justicias y milicias. La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1720-1830). La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Beck, H. H. (1999). Distribución territorial de la conquista. Red de urbanización y vías de comunicación. En Nueva Historia de la Nación Argentina, Tomo II, 2º parte. Buenos Aires: Planeta: 21-46.

Camps i Cura, E. (1993). Las migraciones locales en España, siglo XVI-XIX. Asociación de Demografía Histórica, XI, I: 21-40.

Canedo, M. (1993). Propiedades, propietarios y ocupantes. La tierra y la familia en la campaña de Buenos Aires. “El pago de los Arroyos” 1600-1750. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Latinoamericana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, n. 7, 1er semestre: 7-29.

Cervera, M. M. (1979-1982). Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, 1573-1853. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

Cervera, M. M. (1939). Poblaciones y curatos. Santa Fe: s/e.

Damianovich, A. A. (1992). Los inicios de la guerra ofensiva contra mocovíes y abipones. Las campañas santafesinas de 1728 y 1729. Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos, N° LVIII: 153-176.

Damianovich, A. A. (2017). Controversias por la libre navegación del río Paraná en el siglo XVIII. El puerto preciso de Santa Fe. [Tesis doctoral inédita] Universidad del Salvador.

Faberman, J. (2000-2001). De las provincias de arriba. Labradores y Jornaleros del interior en la campaña porteña. Población & Sociedad, n°8-9: 3-39.

Faberman, J y Ratto S. (Coord.) (2009). Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas (siglos XVII-XIX). Buenos Aires: Editorial Biblos.

Farberman, J. y Ratto, S. (2014). Actores, políticas e instituciones en dos espacios fronterizos chaqueños: la frontera santiagueña y el litoral rioplatense entre 1630-1800. Prohistoria, Año XVII, núm. 22: 3-31.

Fradkin, R. y Ratto, S. (2008). Conflictividades superpuestas. La frontera entre Buenos Aires y Santa Fe en la década de 1810. Boletín Americanista, Año LVIII, n. 58: 273-294.

Frías, S. R. (1997). Indios, fronteras y vaquerías. La Capital, Rosario, jueves 17 de abril.

Frías, S. R. (1999). La expansión de la población. Nueva Historia de la Nación Argentina, Tomo II, 2º parte. Buenos Aires: Planeta: 89-126.

Frías, S. R. (2010). Presencia indígena en el Buenos Aires del siglo XVII. En: García Belsunce, C. A. El indio dentro de la sociedad hispano-criolla. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.

Frías, S. R. (Dir.) (2013). Vecinos y pasantes. La movilidad en la colonia. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.

Frías, S. R. (coord.) (2020). Nacer, vivir y morir en los márgenes. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.

Frías, S. (2020). Introducción al dossier Historia de la población, algo más que números. Temas de Historia Argentina y Americana, nro. 28: 11-17.

Frías, S. (2024). Fuentes poco frecuentes en la historia de la población. Introducción al Dossier. Boletín Americanista, año LXXIV, 1: 9-22.

Garavaglia, J. C. y Moreno, J. L. (1993). Población, sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX. Buenos Aires: Cántaro.

García, L. C. (1996). Análisis demográfico del Pago de los Arroyos. La fase primaria de ocupación del espacio, 1731-1744. Noveno Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, 26-28 de septiembre de 1996, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia.

García Belsunce, C. A. (1997) Algunos problemas en la interpretación de las fuentes de la historia de la población del Río de la Plata (siglo XVIII). Fuentes útiles para los estudios de la población americana, 49° Congreso Internacional de Americanistas, Quito, Ecuador.

García Belsunce, C. A. (1998) La historia demográfica argentina y la sociedad hispano-criolla de período colonial. En Cambios demográficos en América Latina: la experiencia de cinco siglos. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba e International Union for de Scientific Study of Population.

García Belsunce, C. A. y Frías S.(coord) (2000). La agregación en Buenos Aires (primera mitad del siglo XVIII). Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.

García Belsunce, C. A. (Dir.), Susana R. Frías y Montserrat M. I. (Coord.) (2017). En dicho día… Pobladores rurales en los padrones porteños de 1726 y 1744. Buenos Aires: Archivo General de la Nación / Academia Nacional de la Historia,

Massé, G. (2012). El tamaño y el crecimiento de la población desde la Conquista hasta 1870. En Otero, H. (Dir.). Población, ambiente y territorio. Buenos Aires: Edhasa, Colección “Historia de la provincia de Buenos Aires”, tomo 1: 143-173.

Montserrat, M. I. (2020). Pobladores de Luján: devoción, pestes y malones. 1700-1750. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.

Moriconi, M. (2014). Con los curas a otra parte. Curatos rurales y doctrinas en la frontera sur santafesina (1700-1740). En: Barriera, G., Fradkin, R. O. (Coord.) Gobierno, justicias y milicias: la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe 1720-1830. La Plata: Universidad Nacional de la Plata: 71-118.

Otero, H. (2009). De la demografía histórica a la historia de la población. En Celton, D., Ghirardi, M. y Carbonetti, A. [coord.] Poblaciones históricas. Fuentes, métodos y líneas de investigación. Córdoba: ALALP

Pistone, J. C. (1992). Santa Fe en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Revista América del Centro de Estudios Hispanoamericanos, separata n°7.

Roverano, A. A. (1963). La despoblación de Santa Fe entre 1713 y 1730. Revista de la Junta Provincial de Estudios Históricos, Tomo 27: 25-45.

Salas, A. M. (2016.) Población y sociedad en Buenos Aires rural: Arrecifes. 1615-1765. Buenos Aires: Editorial Torre de Hércules.

Suarez, T. y Tornay M. L. (2003). Poblaciones, vecinos y fronteras rioplatenses. Santa Fe a fines del siglo XVIII. Anuario de Estudios Americanos, Tomo LX, 2: 521-555.

Tarragó, G. (2004). Fundar el linaje, asegurar la descendencia, construir la casa. La historia de una familia en Indias: Los Diez de Andino entre Asunción del Paraguay y Santa Fe de la Vera Cruz (1660-1822). Imízcoz, J. M. (Ed.). Casa, familia y sociedad (País Vasco, España y América, siglos XVI-XIX). Bilbao: Universidad del País Vasco.

Tarragó, G. (2014). Espacios en tensión, territorios en construcción Santa Fe y Buenos Aires durante la primera etapa borbónica (1700-1745). En Barriera, G., Fradkin, R. O. (Coord.) Gobierno, justicias y milicias: la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe 1720-1830. La Plata: Universidad Nacional de la Plata: 41-69.

Tica, P. (1992). Geohistoria de Santa Fe (1573-1992). En De Marco, M., De Marco, M. (h), Pasquali, P. y Tica, P. Historia de Santa Fe. Rosario: Librería Apis: 7-20.

Tica, P. (1992) Santa Fe en la época hispana (1573-1810. En: De Marco, M., De Marco, M. (h), Pasquali, P. y Tica, P. Historia de Santa Fe. Rosario: Librería Apis: 21-40.

Viglione Arrastía, H. (2006). Población y poblamiento del área litoral fluvial argentina en el período colonial. En García Belsunce, C. A., La población colonial argentina. Estudio regional comparativo. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.