Dossier: Santa Fe. El largo proceso de su consolidación urbana y proyección territorial

La traza de Santa Fe en su fundación y traslado

The layout of Santa Fe in its founding and transfer

Luis María Calvo

lmcalvo@fadu.unl.edu.ar

Academia Nacional de la Historia

Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe

Centro de Estudios Hispanoamericanos de Santa Fe

https://orcid.org/0000-0003-1410-2422

Resumen: La ciudad de Santa Fe fue fundada en 1573 y en 1649 se decidió su traslado al sitio actual. Con frecuencia, las ciudades fundadas por españoles en América eran mudadas a nuevas localizaciones para que pudieran subsistir o cumplir mejor los objetivos que les dieron origen (Musset, 2011). De allí que en el acta de fundación de Santa Fe se contemplara esa posibilidad y que a mediados del siglo XVII se decidiera su traslado. En su nuevo asentamiento Santa Fe fue una continuidad jurídica, social y dominial de la anterior y, en términos espaciales, el trazado reprodujo al de la fundación. En 1573, la traza había sido señalada por el fundador y ochenta años más tarde, la de la ciudad trasladada, fue una decisión del Cabildo. La historiografía se ha ocupado de referir esta continuidad y entre los autores, Agustín Zapata Gollan es quien más desarrolló la cuestión (Zapata Gollan, 1971). El presente trabajo se propone avanzar en el tratamiento del tema, desplegando la información contenida en las fuentes escritas para responder a algunas preguntas sobre la extensión de la traza en ambos sitios, las diferencias introducidas a partir de la mudanza y la relación generada con un nuevo entorno fluvial.

Palabras clave: Santa Fe, Traza, Traslado, Continuidad.

Abstract: The city of Santa Fe was founded in 1573 and in 1649 it was decided to move to the current site. Frequently, cities founded by Spaniards in America were moved to new locations so that they could survive or better fulfill the objectives that gave rise to them (Musset, 2011). Hence, this possibility was contemplated in the founding document of Santa Fe and its transfer was decided in the mid-17th century. In its new settlement, Santa Fe was a legal, social and property continuity of the previous one and, in spatial terms, the layout reproduced that of the foundation. In 1573, the layout had been indicated by the founder and eighty years later, that of the transferred city was a decision of the Cabildo. Historiography has been concerned with referring to this continuity and among the authors, Agustín Zapata Gollan is the one who most developed the issue (Zapata Gollan, 1971). The present work aims to advance in the treatment of the topic, deploying the information contained in the written sources to answer some questions about the extension of the trace in both sites, the differences introduced from the move and the relationship generated with a new river environment.

Keywords: Santa Fe, Trace, Transfer, Continuity.

La traza fundacional

El domingo 15 de noviembre de 1573 se realizó el acto formal de la fundación de Santa Fe cumpliendo los rituales acostumbrados en América española y registrando el hecho en un acta labrada por el escribano Pedro de Espinosa. Entre los ítems del acta, dos están dedicados a cuestiones referidas al espacio: en lo territorial se señala la jurisdicción de la ciudad y en la escala urbana se reparten solares conforme a una traza dibujada en un pergamino:

Otro sí, mando que el asiento y repartimiento de los solares y casas de los vecinos de esta ciudad se edifiquen y asienten y se guarden conforme una traza que tengo señalada en un pergamino, que es hecho en este asiento y ciudad de Santa Fe, hoy domingo quince de noviembre de 1573 años (Domínguez Compañy, 1984, p. 204).

Las anteriores fundaciones españolas en la región del Río de la Plata y Paraguay habían sido fuertes: Sancti Spíritus (1527), la primera Buenos Aires (1536), Buena Esperanza y Corpus Christi (1536), La Candelaria y Asunción (1537). Y solamente Asunción continuó desarrollándose como ciudad a partir del fuerte inicial, pero lo hizo espontáneamente, sin seguir una traza preestablecida. La traza de Santa Fe sería la primera en la región, cuando ya habían comenzado a fundarse ciudades con un trazado regular en la provincia del Tucumán. El trazado elegido por el fundador de Santa Fe corresponde al modelo clásico consagrado por la praxis de la conquista (Hardoy, 1983, pp. 319-320): un damero formado por manzanas cuadradas. El largo proceso que derivó en ese modelo ha sido ampliamente tratado por la historiografía, desde la antigüedad clásica, las experiencias medievales, sin olvidar, como lo señala Morales Folguera, aportes teóricos como los del humanista valenciano Francisco Eximenis hasta que las experiencias de la reconquista española nutrieron las prácticas fundacionales españolas en América, antes de que fueron fijadas en las Nuevas Ordenanzas de Descubrimiento, Población y Pacificación de las Indias promulgadas por Felipe II en 1573 (Morales Folguera, 2001). Respetando la tradición que disponía que la plaza de las ciudades ribereñas se ubicara cerca del litoral marítimo o fluvial, en Santa Fe ésta se ubicó a una cuadra del río San Javier, llamado de los Quiloazas en tiempos de la fundación.

Entre los historiadores urbanos que se han ocupado del tema de la traza de la ciudad hispanoamericana, Jaime Salcedo destaca el hilo conductor de la traza en cuadrícula que puede establecerse entre las fundaciones de Lima, Santa Fe y la segunda Buenos Aires (Salcedo, 1978). No es casual que Garay haya entrado a Indias por el reino del Perú con su tío Pedro de Zárate, Oidor de la Real Audiencia, y que viviera desde su adolescencia en Lima, para más tarde pasar al Alto Perú y finalmente a Asunción, desde donde fundaría las ciudades de Santa Fe (1573) y Buenos Aires (1580).

No hay en la traza santafesina particularidades que rompan la regla de lo que Jaime Salcedo llamó “traza limeña”, tan sólo las medidas de las manzana[1] (y en consecuencia de los solares) que en una primera aproximación parecen apartarse de la costumbre: en lugar de los 450 pies (150 varas) que medían los lados de las manzanas de Lima, Mendoza y San Juan, en Santa Fe las manzanas midieron 400 pies (García Fernández, 1987, pp. 168-173). Pero esa medida no parece ser una singularidad en un contexto en donde encontramos otras variaciones: 500 pies en Tucumán, 450 en Mendoza y San Juan, 440 en Córdoba, Salta y Jujuy, 420 en Buenos Aires y Arequipa (Ver Tabla 1).

Tabla 1: Dimensiones de calles, manzanas y solares en algunas fundaciones

|

Fundación |

Calle |

Manzana |

Solar |

|||||

|

ancho |

lados |

lados |

superficie |

|||||

|

pies o varas |

metros |

pies |

varas |

metros |

pies y varas |

metros |

en m2 |

|

|

Lima (1535) |

40 pies |

11,10 m

|

450 pies

|

150 varas |

125,5 m |

75 varas |

62,70 m |

3.941 |

|

Mendoza (1561,1562) |

35 pies |

8,92 m

|

450 pies

|

150 varas |

125,4 m |

75 varas |

62,7 m |

3.931 m2 |

|

San Juan (1562) |

|

|

450 pies

|

150 varas |

125,4 m |

75 varas |

62,7 m |

|

|

S.Miguel de Tucumán (1565) |

|

|

500 pies ?

|

166 varas |

138,8 m |

83 varas |

69,4 m |

|

|

Córdoba (1573) 28-VIII-1573 11-VII-1577 |

40 pies (1573) 35 pies (1577) |

6,69 9,8 m |

440 pies

|

146,66 varas |

122,5 m |

220 pies 73,3 varas |

61,3 m |

3.757,7 m2 |

|

Salta (1582) |

35 pies |

|

440 pies

|

146,66 varas |

122,5 m |

220 pies 73,3 varas |

61,2 m |

|

|

Santa Fe (1573) |

36 pies 12 varas |

|

400 pies ? |

133,33 varas |

115,5 m |

66,7 varas |

57,7 m |

|

|

Buenos Aires (1580) |

11 varas |

9,2 m |

420 pies

|

140 varas |

117 m |

70 varas |

58,5 m |

3.422 m2 |

|

Jujuy (1593) |

35 pies |

|

440 pies

|

146,66 varas |

122,5 m |

220 pies 73,3 varas |

61,2 m |

|

Elaboración propia en base a: Nicolini (1992-1993) García Fernández (1987) Razori (1945)

Vale aclarar que, en el caso de Santa Fe, los documentos relativos a la ciudad fundacional nunca indican la medida de las manzanas, pero ésta se puede deducir de las de cada uno de los cuatro solares cuadrados en los cuales se dividían: sabemos que los solares medían entre 65 y 67 varas. Esta cifra imprecisa puede derivar de que en Santa Fe se habría adoptado una medida 400 pies para los lados de las manzanas, y cuando se prefirió registrar las medidas en varas (equivalentes a tres pies), esto devino en una cifra aparentemente arbitraria: 133,33 varas. Como consecuencia, los lados de los solares (que eran la mitad del lado de las manzanas) se midieron en forma fluctuante entre las 65 y las 67 varas de frente y otras tantas de fondo; esto ocurrió tanto en la ciudad vieja como en la ciudad trasladada.

Las calles, por su parte, tenían un ancho constante de 12 varas entre los bordes de las manzanas, esto significa que en un principio se midieron en 36 pies. Cabe agregar que en Santa Fe la vara continuó siendo usada como unidad de medida hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando en 1876 se adoptó el sistema métrico decimal y se estableció que 0,866 metros equivalieran a una vara castellana.[2] En el momento de la fundación Garay repartió entre “los soldados” que le acompañaron “solares y cuadras para sus viviendas”[3], es decir que se distinguieron dos tipos de manzanas: aquellas que el fundador dividió en cuatro “solares”, para el uso de viviendas, y otras que mantuvo enteras y que fueron conocidas como “cuadras”, destinadas a cultivos urbanos.

Además, tal como tenía mandado por el teniente de gobernador del Paraguay Martín Suárez de Toledo, Garay señaló un sitio de media manzana para una iglesia “en que se celebre los divinos oficios”: “Otro sí, en la traza de esta ciudad tengo señalados dos solares para iglesia mayor” (Domínguez Compañy, 1984, pp. 204-205). Se supone que desde un principio estuvieron presentes los frailes franciscanos, así que seguramente en ese mismo momento se les otorgarían varios solares para edificar su iglesia y convento[4].

Al no conservarse el plano con la traza y repartimiento de solares y cuadras (como se verá, el pergamino referido ya no existía cuando se mudó la ciudad), desconocemos cómo fueron adjudicados. Escasamente, documentos posteriores permiten ubicar los solares de vecinos expectables como Francisco de Sierra y Feliciano Rodríguez, la media cuadra que se reservó para el adelantado Juan Ortiz de Zárate y la que el mismo Garay se otorgó a sí mismo para construir su casa, además de los terrenos destinados para el Cabildo y Cárcel y para la iglesia parroquial. Con los pocos registros conocidos, sin embargo, es posible señalar que la distribución en el reparto de los solares no solamente refiere la reproducción de un patrón urbano, sino que también refleja las jerarquías sociales de ese patrón (Barriera 2013, p. 122).

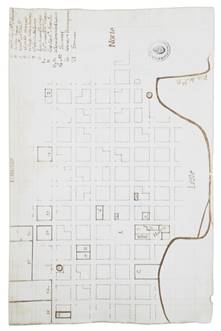

Las excavaciones de Agustín Zapata Gollan en Santa Fe la Vieja han permitido recuperar un conjunto de estructuras arqueológicas que dan cuenta del estado de ocupación en el momento del traslado (Ver Figura 1).

Figura 1

Ocupación de la traza de Santa Fe en el momento del traslado hacia 1660.

Fuente: dibujo y elaboración propia.

La traza en el nuevo asentamiento

En 1649 el Cabildo decidió hacer uso de la cláusula del acta fundacional que le habilitaba a mudar la ciudad y, siendo necesario elegir un sitio apropiado para la nueva localización como así también señalar una traza para que los vecinos y las instituciones pudieran instalarse, el 5 de octubre de 1650 las autoridades capitulares deciden:

cuadrar y formar dicha ciudad [en el nuevo sitio] con otras tantas cuadras como al presente tiene ésta [la que se abandona] y de la cantidad de varas o pies jumétricos que cada una con sus calles principales reales y accesorias tienen y contienen de presente, su ejido más o menos lo que pareciere ser a propósito.[5]

El texto menciona tanto varas como pies y a estos últimos agrega el adjetivo “jumétricos”. Según Oroz “jumétrico” quiere decir geómetra o medidor de la tierra (Oroz, 1980-1981, p. 252); y por llamarse “jumétricos” a los geómetras encargados de trazar las ciudades se entiende que los capitulares santafesinos hayan utilizado este adjetivo para referirse a los pies con que se medirían las calles de la nueva ciudad.

Más tarde, en acuerdo capitular del 12 de abril del año siguiente, en conformidad con lo dispuesto por el oidor Andrés Garavito de León sobre el traslado de la ciudad, se manda reconocer el rincón de la estancia de Juan de Lencinas, que “es el puesto más a propósito” para hacer la nueva población y ante la amenaza de creciente del Paraná se mandar hacerlo a la mayor brevedad:

y para la dicha medida y agrimensura de plaza, calles y cuadras, ejidos y demás cosas tocantes y necesarias a medir y demarcar nombran al dicho capitán Gerónimo de Rivarola, persona diligente del dicho ministerio, y por jueces diputados por lo tocante a esta ciudad que asistan a la dicha medida con el susodicho al dicho capitán Mateo de Lencinas, alcalde ordinario y al capitán Antonio Álvarez de la Vega

Y se manda que las personas comisionadas:

salgan al dicho efecto y estando en dicho paraje el dicho día (…) y se lleve la planta de cuadras y plaza pública, calles, sitios y solares así de esta ciudad y ejidos de ella, todo medido con distinción y claridad que siendo a propósito el dicho puesto o en el que más conveniente parezca quede marcada, señalada y dispuesta la dicha planta y nueva fundación [para que los vecinos] puedan ir mudándose sin dificultad.[6]

Es decir, quedan decididos dos aspectos fundamentales para concretar la mudanza: sitio y traza. Asimismo, en esa reunión capitular se resuelve que en el mismo acto se demarquen y señalen tierras de sementeras y chacras para los vecinos ya que, por la distancia, las de la ciudad vieja no podrían abastecer el consumo diario de la población y tampoco podrían ser trabajadas por sus propietarios, que vivían dentro de la traza urbana.

Siendo el momento de marcar la nueva traza y de adjudicar nuevamente los solares, el Cabildo manda que en la misma fecha los vecinos se presenten en el paraje de la nueva población y:

vistos se les guarde su justificación con apercibimiento que no constando de ellos en dicha ocasión quedarán por desiertas dichas tierras y serán bien hechos los señalamientos que nuevamente en ella se hicieren sobre que nadie será oído ni admitido en juicio.[7]

Para ese entonces, el pergamino en que se había dibujado la traza en tiempos de la fundación ya se había perdido, así que hubo que levantar un nuevo plano relevando la situación existente en la ciudad que se abandonaba. De aquí en más el nuevo plano serviría como “padrón” en que se anotaría el repartimiento de la mudanza y las posteriores mercedes de solares.

Los solares en el nuevo sitio

Como queda dicho, el Cabildo decidió que, además de reproducir la planta de la ciudad vieja, en el nuevo sitio cada vecino recibiera una posesión similar a la que tenía hasta entonces, tanto en lo que se refiere a su ubicación como a sus dimensiones. Así se registra en una presentación judicial fechada el 11 de julio de 1664, en la que un vecino dice que “el contrato de la mudanza fue con que nos mudarían de la forma y manera que cada uno tenía sus posesiones y derechos en el asiento viejo”.[8]

Años más tarde, el 7 de abril de 1672, en la presentación de otro vecino se describe el procedimiento llevado a cabo en la mudanza:

como es notorio y consta de los autos que se hicieron por la trasmuta de esta ciudad se publicó auto de la Señoría del Cabildo en el sitio antiguo para que dentro de cierto término que se les señaló a los vecinos y moradores, todos pareciesen ante dos personas que en el dicho auto se nombraron y manifestasen los títulos de los solares de sus viviendas y las tierras de sus chácaras y que los que no tuviesen títulos justificasen sus derechos y acciones con informaciones bastantes para que constante se les señalasen y diesen en este nuevo sitio otras bastantes tierras solares y viviendas como allá tenían y en los mismos puestos y parajes con apercibimiento que pasado el dicho término y no manifestando los dichos títulos ni justificando sus derechos se darían en este dicho sitio los solares y tierras a otras personas que las pidiesen por merced.[9]

Por el mismo documento queda claro que para ese nuevo repartimiento se dibujó el trazado de la ciudad reproduciendo el estado en que se encontraban divididas las manzanas, ya que desde la fundación muchos solares se habían fraccionado y cambiado de dueños por vía de herencia o de venta. En el nuevo plano se escribieron los nombres de los propietarios que justificaron sus posesiones, dejando en blanco los que no. Además, el Cabildo dispuso que los lotes vacantes quedaran sujetos a ser adjudicados a nuevos propietarios:

Y en esta conformidad se dispuso e hizo la planta de este nuevo sitio como también está hecha y señalada en los dichos autos de esta trasmuta, señalándose a los que demostrasen sus títulos y justificaren sus derechos las partes de viviendas que a cada uno pertenezcan y escribiendo en ellos sus nombres y dejando en blanco los solares y viviendas de los vecinos y moradores que no manifestaron títulos ni acudieron a justificar sus derechos para hacer merced de ellos a los que las pidiesen uno de los cuales.[10]

Diego Monzón, que es quien hace esta presentación, agrega que él fue uno de los vecinos que pidió en merced uno de los sitios que habían quedado vacos:

y se me concedió medio solar de los que estaban en blanco como dicho es y se me señaló y me dio por la Real Justicia por dos luises [¿?] el medio solar en que estoy reedificándome y se escribió mi nombre en la dicha planta y en esa buena fe edifiqué una casa en que he vivido desde el año de sesenta hasta el tiempo presente que por estar maltratada me ha sido forzoso hacer vivienda nueva.[11]

La extensión de la traza

El que durante la mudanza se adjudicara a Diego Monzón un medio solar que nadie había reivindicado, dio lugar a que Fernando Altamirano, que se consideraba su legítimo dueño, le entablara un pleito cuyas presentaciones, que estamos citando, dan cuenta del modo en que se cumplieron las disposiciones del gobernador y del Cabildo referidas a la mudanza, y también brindan información sobre la extensión de la traza urbana. En efecto, estos registros permiten determinar la cantidad de manzanas que tenía la ciudad trasladada e inferir cuántas había tenido la ciudad fundacional.

Al norte de la traza se añadió una hilera de manzanas, y entre los beneficiados de los solares añadidos estuvo el ya mencionado Diego Monzón, quien explica que cuando los comisionados por el Cabildo fueron

a ver y tantear los solares y viviendas de esta nueva población y las que esta ciudad tuvo en su sitio antiguo, con las plantas de ambas dichas poblaciones en la mano se reconoció y vio que el capitán Juan de Espinosa, suegro del dicho Hernando Altamirano, ni en la una planta ni en la otra tuvo vivienda alguna señalada y que asimismo se reconoció y vio por las dichas plantas que demás, a más de las viviendas que tuvo esta ciudad en el dicho sitio antiguo, están en esta nueva población añadidas otras viviendas y solares hacia el ejido a la parte del norte calle real en medio de que se ha hecho merced a diferentes personas que están escritas y nombradas en la dicha planta como yo también lo estoy porque la merced que se me hizo fue en uno de los dichos solares añadidos.[12]

En el pleito que le inició Fernando Altamirano, Diego Monzón refiere que Garay había señalado una traza de once manzanas de sur a norte:

consta que en la planta de las cuadras que esta ciudad tuvo de viviendas en el sitio antiguo que son once y las mismas que formalmente tiene la planta de esta nueva población, adonde están señalados y escritos los nombres de todos los vecinos y moradores a quienes pertenecen no se halló ni hay sitio ni solar alguno que esté escrito ni señalado por el dicho Hernando de Altamirano ni por de su suegro el capitán Juan de Espinosa ni por de García Torrejón de quien el dicho Juan de Espinosa en su testamento declara haberlo comprado (…)

Y al añadir una hilera de manzanas en el lado norte, la ciudad nueva pasó a tener doce cuadras.

y que ni en la cuadra doce que está en la planta de esta dicha población que se añadió para la mayor conveniencia y moradas de los vecinos que en el sitio antiguo no las tenían es en la que yo estoy y me señaló y puso la Justicia Real en que está escrito mi nombre como también están [los de otras] personas a quienes en la misma cuadra añadida se hizo [roto] tampoco se ha hallado ni está alguna que pertenezca [roto] Hernando de Altamirano ni al dicho su suegro el capitán [Juan de Espinosa] ni al dicho García Torrejón.[13]

Esta temprana referencia al añadido de una manzana marca una diferencia entre la traza fundacional y la de la ciudad trasladada. Dato que confirma más tarde el informe del procurador José Teodoro de Larramendi, quien en 1795 registra que la extensión de la ciudad era de “de doce cuadras de norte a sud y seis de oriente a poniente”.[14]

No conocemos referencias documentales anteriores que registren el ancho del trazado urbano, pero sabemos que después del traslado también se agregó una hilera de manzanas a lo largo del borde este de la traza, lindante con el río y un arenal que se llamó “El Campito”, seguramente para evitar que posibles avances del río volvieran a asediar a la ciudad. La ocupación de esas manzanas está registrada en los documentos notariales y en la cartografía histórica. Desde la mudanza, aprovechando esas manzanas añadidas, la Compañía de Jesús ocupó dos manzanas, una frente a la Plaza que ya tenía en la ciudad vieja y otra hacia el río, unidas entre sí, interrumpiendo la calle que corría de norte a sur (actual 25 de Mayo), que en tiempos fundacionales había sido el límite este de la ciudad.

En síntesis, como bien se registra en el informe de Larramendi, la ciudad trasladada tuvo doce manzanas de norte a sur y seis de este a oeste, que podemos identificar entre las actuales Juan José Paso al sur, Salta al norte, 4 de Enero al oeste y Sara Faisal al este. Siendo que fueron agregadas dos hileras de manzanas, una al norte y otra al este, podemos deducir que la ciudad fundacional tuvo once manzanas de norte a sur (como lo indican los documentos mencionados) y cinco de oeste a este: entre las actuales Juan José Paso al sur, Lisandro de la Torre al norte, 4 de Enero al oeste y 25 de Mayo al este. Así como se había perdido el pergamino con el trazado fundacional, tampoco se ha conservado el plano dibujado cuando se trasladó la ciudad, seguramente destruido por un uso intenso a lo largo del período colonial, en que se fueron anotando las nuevas mercedes de tierras otorgadas por el Cabildo.

La cartografía histórica santafesina solamente cuenta con un plano correspondiente al período hispánico, dibujado en 1787 para señalar la localización de los bienes de la expulsa Compañía de Jesús. Se trata de un dibujo lineal que revela que para ese entonces la traza no se había extendido más que unas cuadras por el lado del norte y que mantenía el tamaño y configuración del momento de la mudanza.[15] En el oeste, pasando la actual calle 4 de Enero, a escasas tres cuadras de la Plaza se referencian los hornos de tejas y ladrillos de José de Tarragona y extensas porciones de suelo destinadas a "quintas" de árboles frutales. Los corrales de la ciudad, hacia donde llegaban los animales que debían faenarse para el consumo local se ubican en el suroeste y en el noreste. El río está representado por una gruesa línea que se aleja de la traza mediando la zona baja y anegadiza del “Campito”; el recodo que hacía en el ángulo noroeste, aunque no se señala como tal en el dibujo, era la zona en que se concentraba la actividad portuaria (Ver Figura 2).

Figura 2

Plano de Santa Fe en 1787, dibujo original conservado en el Archivo General de la Nación. Fuente: Santa Fe, primera ciudad-puerto de la Argentina (2003)

Extramuros

En una ciudad sin muros, sin embargo, durante todo el período colonial en Santa Fe se aplicó la costumbre de hablar de “extramuros” para indicar que alguna propiedad se encontraba fuera de la traza oficializada durante el traslado. Son muchas las escrituras notariales que utilizan esta palabra, pero hemos seleccionado aquellas que nos permiten confirmar cuáles eran las calles que operaban como límites de la traza histórica.

Es así como podemos corroborar que los sitios ubicados al norte de la actual calle Lisandro de la Torre eran considerados “extramuros”: en 1807 María Antonia Luján dona a su hija María Dorotea Tomás del Pozo un terreno que “se halla situado en los extramuros de esta ciudad” en la manzana delimitada por las actuales calles Lisandro de la Torre [por el sur] y Salta, 9 de Julio y San Jerónimo, manzana que formaba parte de las agregadas durante el traslado.[16]

Al oeste fue la actual calle 4 de Enero el límite entre lo intramuros y lo extramuros. Este borde marcaba, además, un cambio de usos porque las propiedades ubicadas en ese sector de extramuros eran quintas:

- En 1794 Quirce Pujato compra una quinta a extramuros de la ciudad, en la manzana de las actuales calles 4 de enero (por el lado del este) y Urquiza, Jujuy y Uruguay.[17]

- También la quinta de Juan Francisco Aldao en1789 es mencionada como “una quinta en los extramuros de esta ciudad”, y se ubicaba en la manzana siguiente a la de Pujato, entre las actuales 4 de Enero (por el lado del este) y Urquiza, Uruguay y Entre Ríos.[18]

Doblemente a extramuros, por estar al oeste de la actual calle Urquiza y al norte de Salta se encontraba la cuadra en la que Cruza López mandó construir la capilla de San Antonio.[19] En sentido contrario, en 1725 el maestro Juan Martínez del Monje solicitó al Cabildo que se le conceda de merced una cuadra “de los muros adentro”, para establecer una quinta o granja.[20]

A falta de muros, en momentos de peligro, la retórica utilización de la voz extramuros no era suficiente, por lo que en 1724 las autoridades capitulares decidieron hacer una zanja para “el resguardo de la ciudad” que corría a cierta distancia al norte de la traza.[21] Sin mantenimiento, cinco años más tarde la zanja estaba perdida y el regidor Francisco de Vera Muxica se ofreció “con su persona y dos criados con sus herramientas para arreglarla o ponerla en estado de defensa”.[22]

No bastando la zanja, se construyó una pared que corría desde el “fuerte de los vecinos” hasta el fuerte de Obelar, en la que en 1734 se había abierto “un portillo” que permitía la intrusión de enemigos.[23] Al año siguiente el lienzo de pared de la parte norte, donde estaban los corrales de los ganados y los caballos de la guarnición de la ciudad, se había “derrumbado en varias partes”.[24] Ese límite formado por zanja y muro, sin embargo, estaba más al norte de la traza en zona del ejido y chacras.

La calle de la Ronda

En el borde este, cuya topografía dificultaba su ocupación, la calle que marcaba el adentro y afuera de la ciudad era la llamada “calle de la Ronda” cuyo trazado acompañaba las curvas del río: “La Ronda que corre a la parte del río” es mencionada en el acta capitular del 28.11.1733[25] y en otros documentos.

El área ubicada extramuros, al este de la calle de la Ronda (actual calle Sara Faisal) y al norte de la actual calle General López, era un extenso arenal que acompañaba una gran curva que hacía el río y que hasta el siglo XX se denominó “El Campito”. En ese sector la actual calle Sara Faisal marcaba el límite y aparece mencionada como “Calle de la Ronda” en varias escrituras:

- en la compra que en 1660 hace Martín González de un sitio ubicado entre las calles 3 de Febrero y General López, lindando hacia el este, por su frente, con la calle de la Ronda (actual calle Sara Faisal).[26]

- en la compra que en 1712 hace el clérigo don Pedro del Monje, entre las calles General López y Monseñor Zazpe, con frente a la calle de la Ronda (actual Sara Faisal) por el lado del este.[27]

- en la compra que en 1765 hace María de la Cruz Vera de un cuarto de solar entre las calles Juan de Garay y Lisandro de la Torre, con frente al este sobre la calle de Ronda (hoy Sara Faisal), agregando que el área se llamaba “barrio de Cantarranas”.[28]

- en la compra que en 1788 hace Tomás de Santa Cruz de una casa pajiza en un terreno entre las actuales calles General López y Monseñor Zazpe.[29]

Al sur del convento de San Francisco, la curva que hacía el riacho de El Quillá, obligaba a que la calle de la Ronda se desplazara hacia la actual 25 de Mayo (hoy inexistente en esa zona, ocupada por el Parque del Sur desde 1940). Así se menciona cuando en 1708 María de Serruto compra un terreno entre las actuales calles Entre Ríos y Uruguay, lindante al este con la calle de la Ronda.[30]

La calle de la Ronda marcaba, además una distinción social, y se suponía que más allá de ella debían instalarse los moradores de menores recursos, así lo argumentó el maestre de campo Francisco de Oliver en un pleito que entabló contra una mestiza llamada Magdalena, quien ocupaba un solar que pertenecía a doña Andrea de San Miguel (“y lo ha sido desde el descubrimiento de estas tierras dando a mis padres en remuneración de sus servicios y en esta conformidad lo gozaron hasta la fin de sus días”). En cambio, según Oliver, la mestiza Magdalena no podía instalarse “en lo mejor del cuerpo de esta ciudad haciendo frente a la puerta del señor Santo Domingo” sino que el Cabildo debía darle “en la ronda de la ciudad, el lugar que le toca”.[31]

La amenaza del río sobre la traza

Tanto en Santa Fe la Vieja como en Santa Fe de la Vera Cruz, el borde este de la traza urbana estaba próximo al río. Poco antes de mudar la ciudad, y esa fue una de las causas para decidir su traslado, el río había avanzado sobre la traza obligando a que los vecinos abandonasen los solares que tenían en ese sector, por lo que el gobernador don Pedro de Baigorri

confirmó las nuevas mercedes que se hicieron en nombre de Su Majestad fue en toda la parte que aquí en esta nueva trasmuta hubo de más porque en la vieja no alcanzó ni estaba la población más que de un retazo del convento del señor San Francisco y se seguía lo mismo el colegio de la Compañía de Jesús con que salía a la barranca de la ermita del señor San Roque y casi llegaba la barranca del río hasta la cruz que llamaban de Santo Domingo el Viejo en la fundación antigua. Como la notoriedad me releva de prueba con que no se hace ejemplar el que diesen solar al dicho Juan de Gudiño pues que todo era inundado del río Paraná como a todos los demás que constan de nueva merced.[32]

Debido a la acción erosiva del río, en 1652 la iglesia parroquial de San Roque estaba “muy en riesgo de que el río se la lleve”[33]. Para tener una idea del terreno perdido, cabe aclarar que esa iglesia se ubicaba en la esquina noreste que en la ciudad actual equivale a las calles San Martín y Monseñor Zazpe. En 1658, cuando todavía no se había abandonado la ciudad vieja, la iglesia se había comenzado a derrumbar[34] y ese mismo año, hubo que reparar “la calle que se robaba el río”.[35]

Por ese motivo, fueron muchos los vecinos a los que hubo que adjudicar solares en compensación de los que habían perdido en la ciudad vieja. El general Diego de Vega y Frías fue uno de ellos.[36] En la ciudad trasladada, la decisión de agregar una hilera de manzanas por el lado del este permitió disminuir la amenaza fluvial, a más de que como hemos dicho el río formaba una curva pronunciada formando un arenal que los santafesinos llamaron “el Campito”, “que es el único lugar que tienen de placer esta ciudad a la costa del río”.[37] No obstante, al sur del Campito el río hacía una curva, entrando en la ciudad y formando unas barrancas en el borde de la traza. El convento de San Francisco estaba en ese sector y sufrió las consecuencias.

En 1785, respondiendo a un pedido del guardián del convento de San Francisco que alertaba sobre el peligro que representaba el río, el Cabildo encomendó al procurador general de la ciudad que realice una inspección. En calidad de tal, Salvador Ignacio de Amenábar recordó que 22 años antes el río “distaba desde ahora lo menos doscientas varas castellanas” y expuso que de continuar así la erosión, en cuatro años “se robaría” la iglesia y el convento. Para resolver el problema, Amenábar propuso construir una muralla de cal y piedra a todo lo largo de la barranca con una altura de cuatro varas, obra que costaría veinticinco mil pesos y que nunca se autorizó (AGN: sala 9, 31-4-5, expte. 400 cit. por Livi, 1980).

En 1788 el procurador general de la ciudad vuelve a hacer un reporte sobre los problemas generados por las crecientes del río. Al noreste de la ciudad, en la curva que actualmente hace avenida Alem y calle Belgrano, desaguaba un brazo del río que llamaban “Arroyito de Zarza”; para esa fecha el arroyito había crecido formando un zanjón entre la casa de Zarza y la cuadra de Setúbal que amenazaba “una gran parte de la ciudad” y ya se había llevado la casa de un tal Barco y varias islitas del Campito que estaba un poco más al sur: “de suerte que si no se pone remedio es muy de temer que dentro de poco tiempo se robe el dicho Campito, a más de la citada Zanja que amenaza la ruina de toda la ciudad”. Para resolver este problema el procurador propuso cerrar la boca del Arroyito en su nacimiento, aprovechando la bajante extraordinaria del río, poniendo algunas canoas ya inútiles trabadas con tierra y piedras y haciendo junto a ellas “una estacada de palos clavados y tejidos con varazón de sauce”; para mayor protección propuso que a esa estacada se arrimen haces de fajina[38], paja que abundaba en las islas, con piedras traídas del Paraná. Se esperaba así, que el mismo río hiciera haga un “banco con las arenas y otros despojos que conduce el Río”.[39]

Complementariamente, el procurador propuso dar curso a un arroyo que llamaban de Fray Atanasio, abriéndole una salida más abajo de la bajada de Núñez (actual 3 de Febrero) para evitar la amenaza que representaba para el convento de San Francisco, cuyas barrancas golpeaba la correntada.[40]

Tres años antes, el superior de la Orden Franciscana había expuesto:

la ruina inevitable y lastimosa que amenaza al convento y su Iglesia a causa de los muchos derrumbes que ocasiona el río de esta ciudad con las varias avenidas que tiene todos los años, llevándose parte notable de sus empinadas y altas barrancas sobre las que está situado inmediatamente el convento e iglesia y considerándose por la experiencia de que el río ya ha ganado de terreno y que dentro de no muchos años se llevará el convento de iglesia.[41]

En otra presentación, el mismo fraile agrega que:

de treinta años a esta parte ha causado este río tan sensibles estragos que no satisfecho con haber asolado enteramente una calle que afrontaba con la puerta falsa, le ha robado a este convento más de diez varas de sitio y que ya las aguas se aproximan demasiadamente al cerco del convento. [42]

La expansión de la traza

En 1730 todavía había muchos solares vacíos dentro de la traza, por lo que José de Villalba hizo una presentación “pidiendo a este Cabildo le dé medio solar de los muchos vacíos que hay en la traza de esta ciudad para edificar su casa y mantener su familia”.[43] En la segunda mitad del siglo XVIII, se hacen más frecuentes las presentaciones de vecinos ante el Cabildo solicitando mercedes de tierras para construir viviendas.

En 1759, el Cabildo concedió la merced solicitada por Tomás Vicente Hereñú de “medio solar de sitio de frente, despoblado, extramuros de esta ciudad”.[44] Pero tres años más tarde, cuando María Gertrudis de la Tijera pidió que se le hiciera merced de medio solar, el Cabildo le concedió solamente “un cuarto de solar del medio que pide”.[45] A partir de esa fecha podemos identificar que la unidad de medida de las mercedes de solares otorgadas por el cabildo es de un cuarto de solar. Es decir, mientras las unidades de terreno repartidas en el acto fundacional de 1573 equivalían a un solar de un cuarto de manzana y después del traslado se impuso la costumbre de adjudicar medios solares, desde la segunda mitad del siglo XVIII las mercedes de tierras para usos urbano-residenciales tuvieron como unidad de medida un terreno mucho menor, equivalente a un cuarto de solar; lo que significa que para completar una manzana se necesitaba de la ocupación de dieciséis mercedes de tierra

Las tierras eran solicitadas en merced por los jefes de familia ante el Cabildo, tanto hombres como mujeres, y eran concedidas siempre que no estuvieran ocupadas o no hubieran sido dadas en merced con anterioridad, por lo que la elección del sitio quedaba al arbitrio del solicitante y la resolución favorable dependía tan sólo de que no se lesionara el derecho de terceros.

La concesión de estos cuartos de solares, permitió el establecimiento de sectores de población que se habían formado al margen de la sociedad tradicional y que no tenían sitio donde asentarse. Las tierras que se fraccionan y ceden en merced forman parte del área prevista en la fundación como ejido o tierras de común administradas por el Cabildo. Ni antes de 1832, año hasta el que se mantuvo la institución capitular, ni después de esa fecha en que el gobierno provincial concentró sus funciones, se adoptaron políticas ni medidas urbanizadoras para el crecimiento de la ciudad. En cambio, hasta la segunda mitad del siglo XIX la expansión de la traza y del tejido se produjo a partir de la asociación de múltiples situaciones individuales de otorgamiento de mercedes y de construcción de viviendas en ellas (Calvo, 2003).

Como resultado, hasta mediados del siglo XIX el progresivo otorgamiento de estas mercedes no siguió un orden preestablecido y la forma de crecimiento urbano fue resultado de la sumatoria de decisiones individuales. El gobierno se limitaba a imponer al solicitante la efectiva ocupación del terreno en un plazo inferior a los seis meses, y a respetar y abrir las calles necesarias como prolongación de las directrices establecidas por la estructura fundacional.

Conclusiones

La traza de la ciudad hispanoamericana es el núcleo de las más antiguas ciudades latinoamericanas, a partir del cual éstas se expandieron y desarrollaron; y todavía hoy son el soporte de una memoria urbana que remite a los tiempos fundacionales.

En el caso de Santa Fe, la traza fundacional fue replicada cuando la ciudad fue mudada a mediados del siglo XVII. Y, en un juego de espejos, trescientos años más tarde, Agustín Zapata Gollan llevó la planta de la ciudad nueva al sitio arqueológico donde localizó las evidencias materiales de Santa Fe la Vieja. La correspondencia entre traza y la localización de los edificios institucionales (Cabildo, iglesias y conventos de San Francisco, Santo Domingo y La Merced) entre una ciudad actual y ciudad abandonada fue una de las principales pruebas de autenticidad del sitio arqueológico.

Aun cuando Santa Fe compartió un tipo de traza con muchas ciudades de la conquista, en el presente trabajo hemos puesto el foco de atención en cuestiones como el de las medidas de las manzanas y las calles, la forma de los solares y la extensión de la traza en uno y otro sitio. Revisar los documentos relacionados con la mudanza ha proporcionado información sobre ambos sitios, y también sobre los pocos cambios introducidos con el traslado, relacionados con la extensión y su relación con el borde fluvial.

Por último, se puso atención al modo en que el Cabildo continuó administrando hasta su desaparición las tierras de la traza urbana y de su ejido inmediato como instrumento para densificar y expandir la ciudad de acuerdo a las necesidades de la población.

Referencias bibliográficas

Archivo General de la Provincia de Santa Fe (1973). Boletín, nro. 4-5. Santa Fe, Imprenta Oficial.

Barriera, Darío G. (2013). Abrir puertas a la tierra. Microanálisis de la construcción de un espacio político. Santa Fe, 1573-1660. Santa Fe, Museo Histórico Provincial.

Calvo, L. M. (2003). “La vivienda santafesina en la transición republicana”. En Cuadernos de Vivienda 1. Tucumán, Instituto de Historia, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán.

Calvo, L. M. (1991). Santa Fe la Vieja (1573-1660). La ocupación del territorio y la determinación del espacio en una ciudad hispanoamericana”. Santa Fe: Servgraf.

Calvo, L. M. (2004). Santa Fe la Vieja entre 1573-1660. La construcción de una ciudad hispanoamericana. Santa Fe: Ediciones UNL.

Cervera, M. (1979/82). Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe. Contribución a la Historia de la República Argentina (1573-1853). 3 tomos. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral.

Domínguez Compañy, F. (1984). “La política de poblamiento de España en América. La fundación de ciudades”. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local.

García Fernández, J. L. (1987). “Análisis dimensional de modelos teóricos ortogonales de las ciudades españolas e hispanoamericanas desde el siglo XII al XIX. En La ciudad iberoamericana. Actas del Seminario Buenos Aires 1985. Madrid, CEHOPU, pp. 153-192.

Hardoy, J. (1983). “La forma de las ciudades coloniales”. En Francisco de Solano. Estudios sobre la ciudad iberoamericana. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 315-344.

Livi, H. (1980). “El convento de Santa Ana en Santa Fe de la Vera Cruz”. En Templo y convento de San Francisco en Santa Fe. Santa Fe, Tejedor.

Morales Folguera, José Miguel (2001). La construcción de la utopía. El proyecto de Felipe II (1556-1598) para Hispanoamérica. Madrid, Biblioteca Nueva.

Musset, A. (2011). Ciudades nómadas del Nuevo Mundo. México: Fondo de Cultura Económica.

Nicolini, A. (1992-1993). "La traza de la ciudad hispanoamericana en el siglo XVI”. En Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” n° 29. Buenos Aires.

Oroz, R. (1980-1981). “En torno al léxico de Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. Contribución a la cronología del español hispanoamericano”. En Homenaje a Ambrosio Rabanales BFUCh XXXI, 221-274.

Razori, A. (1945). Historia de la ciudad argentina. Buenos Aires: Imprenta López.

Salcedo, J. (1987), “La estructura urbana de la ciudad colonial”, en DANA (Documentos de Arquitectura Nacional y Americana), nº. 23. Resistencia: Instituto Argentino de Investigaciones en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo.

Zapata Gollan, A. (1971). La urbanización hispanoamericana en el Río de la Plata. Santa Fe: Imprenta Oficial.

VV.AA (2003). Santa Fe, primera ciudad-puerto de la Argentina. Santa Fe: Archivo General de la Provincia, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Cámara de Diputados de la Provincia y Ente Administrador del Puerto.